SOCIEDADE

A A | Nova Política Nacional de Ordenamento Territorial quer prevenir conflitos no uso do territórioAgência do RádioEm agosto, o Governo Federal colocará em consulta pública o decreto que cria a Política Nacional de Ordenamento Territorial (PNOT), iniciativa inédita no Brasil. A proposta busca organizar a ocupação e o uso do território nacional, prevenindo conflitos sociais, ambientais e econômicos. Em agosto, o Governo Federal colocará em consulta pública o decreto que cria a Política Nacional de Ordenamento Territorial (PNOT), iniciativa inédita no Brasil. A proposta busca organizar a ocupação e o uso do território nacional, prevenindo conflitos sociais, ambientais e econômicos. Para explicar como essa política pode impactar a vida da população, o diretor de Políticas de Desenvolvimento Regional e Territorial do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), João Mendes, falou à nossa reportagem. Qual a necessidade de criar uma política de ordenamento territorial?João Mendes – A Constituição Federal determina que a União faça a política de ordenamento territorial do Brasil. Somos um país grande e muito diverso do ponto de vista social, ambiental, econômico e cultural. Diferentes formas de ocupação do território geram conflitos. Além disso, diversas políticas públicas – como infraestrutura, desenvolvimento urbano, meio ambiente e ações voltadas a povos e comunidades tradicionais – atuam no território, mas muitas vezes sem dialogar entre si. Na prática, como a falta de ordenamento afeta a população?João Mendes – O exemplo clássico é o da Usina de Belo Monte, no Pará. Antes mesmo da obra começar, já havia conflitos com povos e comunidades tradicionais, como vimos nas audiências públicas tensas. Durante a implantação e até hoje, os impactos continuam: famílias foram reassentadas em locais que não reproduzem sua vida anterior. Não é só trocar uma casa por outra. O território envolve vizinhança, infraestrutura, relações de afeto e identidade. Quando isso é rompido, o custo social é enorme. O território vai além de um pedaço de terra?João Mendes – Com certeza. O território não é apenas o solo, mas o conjunto de relações que as pessoas estabelecem nele. Quem é deslocado perde muito mais que uma moradia: perde sua história, seu modo de vida, sua rede de apoio. Sem planejamento, grandes obras de infraestrutura – que também são necessárias – acabam gerando conflitos e custos sociais que poderiam ser evitados. Grandes obras são inevitáveis. Como compatibilizar o desenvolvimento com a vida no território?João Mendes – Nós não somos contra grandes obras. Pelo contrário: elas fazem parte do processo de desenvolvimento do país. Precisamos de energia, transporte e logística. Mas toda obra de grande porte tem impactos. É o caso da transposição do São Francisco, das ferrovias e rodovias, que percorrem centenas ou milhares de quilômetros, atravessando realidades sociais, ambientais e econômicas muito diferentes. O território já existe antes da obra chegar. Por isso, precisamos de estratégias que conciliem o crescimento econômico com a vida que já está ali, evitando conflitos e custos sociais desnecessários. A nova política vai interferir em outras políticas públicas já existentes?João Mendes – Não é essa a ideia. A PNOT não vem para mandar nas outras políticas, mas para servir como referência e oferecer instrumentos inovadores que ajudem a minimizar conflitos. Muitas vezes, os agentes privados que chegam ao território – como grandes produtores rurais, mineradoras ou empreendimentos de infraestrutura – são incentivados por políticas públicas. O que a PNOT propõe é garantir que essas diferentes presenças conversem entre si e com as comunidades locais. O Brasil é muito bem-sucedido na agricultura em larga escala, mas também temos pequenos agricultores e comunidades tradicionais que precisam ser respeitados. Ordenamento territorial é sobre equilibrar essas forças. Na prática, como a PNOT vai funcionar em um território tão grande e complexo? João Mendes – Um dos pilares da política é o monitoramento do território. Hoje, muitas vezes, só nos damos conta de um problema quando o desastre já aconteceu, como vimos em afundamentos de bairros ou rompimentos de barragens. A PNOT prevê um sistema permanente para acompanhar grandes atividades econômicas – como mineração e pedreiras – e suas repercussões sociais, ambientais e urbanas. Temos no Brasil especialistas em geologia, recursos hídricos e gestão territorial que podem ajudar. Queremos transformar esse conhecimento em evidência incorporada à política pública, para prevenir riscos e orientar o desenvolvimento.

Como o PNOT será utilziado pelo gestor municipal ou estadual?João Mendes – A PNOT deve ser uma norma de referência, tanto para o Governo Federal quanto para estados e municípios. Ela propõe novas formas de ação sobre o território, como a avaliação de impactos territoriais de grandes projetos. Mesmo que a obra seja federal ou de uma grande empresa, é fundamental antecipar riscos e formalizar instrumentos de cooperação para evitar problemas futuros. Além disso, os instrumentos da PNOT poderão ser usados pelos entes federados como boas práticas de gestão territorial, ajudando prefeitos e governadores a tomarem decisões mais seguras e planejadas. Que instrumentos vão compor essa política?João Mendes – A PNOT terá oito instrumentos principais:

Além disso, teremos uma rede de aprendizagem para capacitar gestores públicos, em parceria com escolas de governo como a Enap, para disseminar o tema do ordenamento territorial no país inteiro. O que é a PNOTA Política Nacional de Ordenamento Territorial (PNOT) é uma iniciativa inédita do Governo Federal para organizar o uso do território brasileiro, prevenindo conflitos sociais, ambientais e econômicos. Ela atua como política de referência, articulando outras políticas públicas e propondo instrumentos de monitoramento, diagnóstico e participação social. Em agosto, o decreto que institui a PNOT será colocado em consulta pública, permitindo que gestores, especialistas e cidadãos contribuam para a construção dessa política que busca conciliar desenvolvimento econômico e qualidade de vida. | A A |

| BRASIL 61 |

Portal Membro desde 03/09/2021 Segmento: Notícias Premiações: |

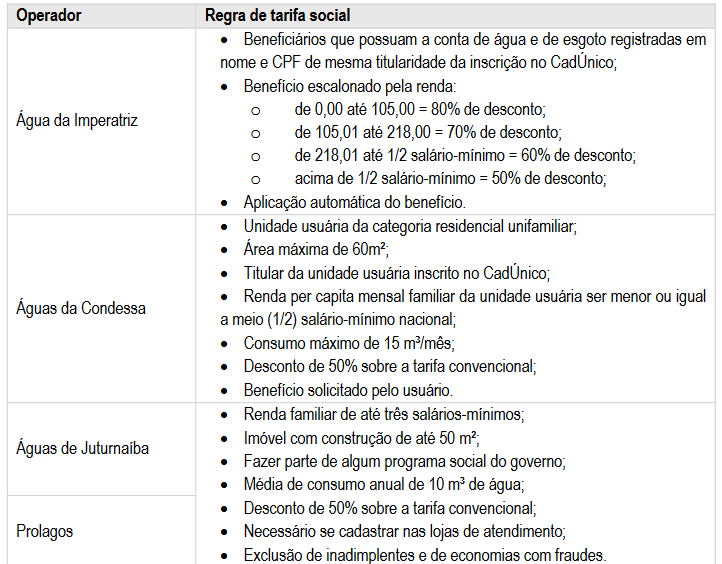

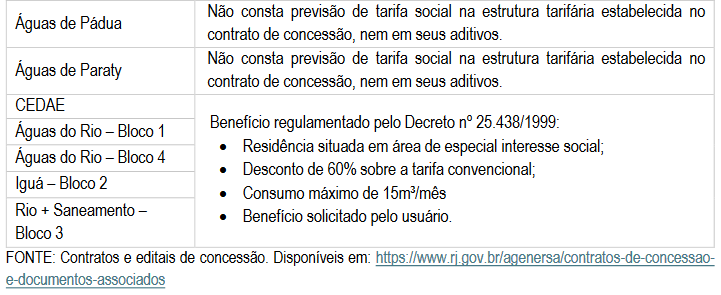

A A | Quem trava a tarifa social da água no Brasil?Aprovada em 2024, lei nacional deveria ampliar o desconto a famílias vulneráveis no acesso ao bem essencial. Mas empresas privadas querem restringi-la. No Rio, casos revelam alinhamento de agências reguladoras para desincentivar o benefício O acesso aos serviços públicos de saneamento básico, notadamente ao abastecimento de água, não se concretiza apenas com a presença das redes técnicas, visto que aqueles que não possuem meios para pagar as tarifas cobradas podem ser impedidos de acessar os serviços fornecidos pelas redes existentes. Logo, é de suma importância nas discussões sobre universalização dos serviços de saneamento básico a previsão de mecanismos que assegurem a acessibilidade econômica aos usuários em situação de vulnerabilidade. O principal mecanismo adotado nesse sentido é a tarifa social de água, que garante uma redução dos valores cobrados, algo previsto em diversos municípios do Brasil, por diferentes prestadores. Os critérios para elegibilidade dos usuários ao benefício são muito heterogêneos, sendo os mais difundidos a inscrição no Sistema do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) ou em programas sociais (ex. Bolsa Família) e as características da habitação, como a localização, tamanho, padrão construtivo e o tipo de ligação de energia elétrica (SNIS, 2022). Do mesmo modo, os descontos aplicados variam muito de acordo com o prestador. Recentemente, as discussões ganharam novo impulso com a aprovação da Lei Nacional de Tarifa Social (LNTS) em junho de 2024 (Lei nº 14.898/2024), que definiu critérios e descontos mínimos a serem adotados em todo o país a partir de dezembro de 2024 (a lei entrou em vigor 180 dias após a sua publicação). De acordo com a referida lei, as famílias com renda per capita de até meio salário-mínimo que possuam integrante inscrito no CadÚnico ou pessoa com deficiência ou pessoa idosa que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC) estão automaticamente aptas ao benefício (art. 2º). Foi estipulado um desconto mínimo de 50% sobre a tarifa aplicável à primeira faixa de consumo, observadas as diretrizes nacionais determinadas pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) (art. 6º). Entre junho e dezembro de 2024, a lei foi objeto de intenso debate público em diversas audiências promovidas pela ANAi, com vistas a subsidiar o processo de construção da Norma de Referência sobre estrutura tarifária e tarifa social de água/esgoto. A ANA tem uma atribuição de uniformização regulatória e a obrigação de criar uma lista positiva expondo quem está cumprindo ou não suas diretrizes. Nesse contexto, foram travadas disputas entre diversos atores e observada muita resistência por parte de operadores e reguladores em aplicar efetivamente a lei. Por um lado, movimentos sociais apoiaram a lei, argumentando que com ela o governo brasileiro cumpriria parte das obrigações inerentes aos direitos humanos à água ao criar condições para o acesso universal dos serviços. Por outro lado, operadores e reguladores insistiram que a aplicação da lei deveria ser mais restrita, alegando a insustentabilidade econômica de empresas de água em muitos municípios brasileiros onde quantidade significativa de usuários é beneficiário de programas sociais, o que resultaria em um número insustentavelmente alto de beneficiários da tarifa social. Embora seja reconhecida a parcela significativa da população que pode estar sendo impedida de acessar os serviços por incapacidade de pagamento das contas de água, foi priorizada a demanda dos operadores frente a necessidade dos usuários. Em fevereiro deste ano, em um Webinárioii, a ANA expôs previamente algumas diretrizes da norma de referência e sinalizou que a lei não seria aplicada imediatamente. Foi definido que o cumprimento da Lei nº 14.898/2024 seria verificado a partir das seguintes etapas de implementação: (i) não iniciada; (ii) obtenção dos dados do CadÚnico junto às secretarias de assistência social; (iii) em processo de reequilíbrio contratual prospectivo; (iv) em implementação; (v) concluído. Caso o processo de implementação tenha sido iniciado, independentemente da etapa em que ele se encontre (ii, iii, iv ou v), o operador seria positivado pela ANA. Essa diretriz enfraqueceu significativamente o poder coercitivo da lista positiva e os efeitos da lei. Os operadores deixaram de ser incentivados a cumprir plenamente a lei, visto que apenas iniciar o processo já seria suficiente para atender as exigências impostas. Além disso, como agravante, não foram estabelecidos prazos para a realização destas etapas, o que possibilita a postergação da implementação efetiva da lei. Também foi dada orientação para que a lei fosse implementada de forma faseada, de modo que o percentual de famílias contempladas pela tarifa social fosse ampliado gradativamente. Todavia, a ANA não indicou prazos ou metas para estas fases, o que significa excluir do benefício parte dos usuários que teriam direito a ele por tempo indeterminado. Foi ressaltada a necessidade de realização de reequilíbrio econômico-financeiro prospectivo (a priori) dos contratos para aplicação da lei. Novamente, os operadores deixaram de ser incentivados a adotar a tarifa social de forma mais célere. O processo de reequilíbrio dos contratos certamente demanda tempo, mas sem que sejam estabelecidos prazos, adiá-lo pode ser uma maneira de postergar a implementação da lei. Por outro lado, os reequilíbrios econômico-financeiros podem ser retroativos (a posteriori), o que inclusive incentivaria os prestadores a ampliarem o alcance do benefício, pois é grande o interesse deles em reaver a receita direcionada para o benefício. A minuta da Norma de Referência esteve em Consulta Pública nos últimos dois mesesiii. Chamou atenção a diretriz que estabeleceu que a Lei nº 14.898/2024 não fosse aplicada aos contratos de concessão vigentes (art. 2º, § 1º). Caso aprovada sem alterações, tal norma de referência retirará o efeito da Lei Nacional de Tarifa Social sobre a maioria dos operadores do país e postergaria seu cumprimento indefinidamente. Implementação da Lei Nacional de Tarifa Social no Estado do Rio de Janeiro: posição da Procuradoria Geral da AGENERSAO posicionamento da ANA já reverbera entre as agências reguladoras infranacionais. No Estado do Rio de Janeiro (RJ), a AGENERSA, agência reguladora estadual dos serviços de saneamento básico, tem ignorado deliberadamente a Lei Nacional de Tarifa Social em pareceres e decisões, orientando as empresas concessionarias sob sua regulação a não aplicá-la. A AGENERSA é responsável pela regulação dos serviços de água de onze concessionárias no Estado do RJ. Destas, cinco são operadores do Grupo Águas do Brasil (Águas da Imperatriz, Águas da Condessa, Águas de Paraty, Águas de Juturnaíba e Rio Mais Saneamento – Bloco 3), três do Grupo AEGEA (Prolagos, Águas do Rio – Blocos 1 e 4), um da Iguá Saneamento (Iguá – Bloco 2), um da empresa Fortaleza Ambiental LTDA (Águas de Pádua), e a CEDAE, que segue atendendo aos municípios que não aderiram à concessão regionalizada ocorrida em 2021. Estes operadores atendem a 71 dos 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro, incluindo a capital e a maioria dos municípios integrantes da Região Metropolitana. A atuação da AGENERSA abrange aproximadamente 80% da população fluminense. Conforme exposto anteriormente, assim como no restante do Brasil, as tarifas sociais adotadas pelos operadores regulados pela AGENERSA variam muito quanto aos critérios de elegibilidade e aos descontos praticados. As regras adotadas, por operador, são apresentadas no Quadro 1. Quadro1.Regras de tarifa social adotadas pelos operadores regulados pela AGENERSA.   Observa-se que as concessionárias Águas de Pádua e Águas de Paraty não possuem previsão de tarifa social na sua estrutura tarifária. A Prolagos e a Águas de Juturnaíba preveem o mesmo desconto da Lei Nacional de Tarifa Social, mas em volumes inferiores de água (10 m³/mensais) e com critérios mais restritivos. A família usuária deve comprovar que faz parte de algum programa social do governo e que reside em imóvel de até 50 m². Já a concessionária Águas da Condessa prevê os mesmos benefícios previstos na LNTS (50% de desconto em 15m³/mensais). Entretanto, os critérios de elegibilidade também são mais restritivos. Além da inscrição no CadÚnico, a família usuária deve comprovar residir em imóvel de até 60 m² e não há previsão do benefício para os inscritos no BPC. A concessionária Águas da Imperatriz é a que apresenta as melhores condições. São previstos benefícios mais abrangentes, com percentuais de descontos superiores aos estabelecidos na Lei nº 14.898/2024 e critérios mais amplos. A inscrição no CadÚnico independente da renda percapita já assegura direito ao benefício. A CEDAE e as concessionárias dos blocos de concessão leiloados em 2021 (Águas do Rio, Iguá e Rio Mais Saneamento) possuem critério de elegibilidade totalmente diverso daquele previsto na LNTS. A tarifa social é regulamentada pelo Decreto Estadual nº 25.438/1999, sendo pautada em critério socioespacial e não na situação socioeconômica das famílias e previsto desconto superior ao estabelecido (60% em 15 m³/mensais). Para o alinhamento com a Lei nº 14.898/2024, o critério vigente e o percentual de desconto, se for mais vantajoso, devem ser mantidos e os usuários inscritos no CadÚnico [até ½ SM] ou no BPC devem ser incorporados como beneficiários (art. 6º, § 2º). No entanto, em flagrante contradição com a LNTS, no Parecer Nº 70/2025/AGENERSA/PROCiv, de 06/04/2025, a Procuradoria Geral do Estado (PGE-RJ) dispensou todas as concessionárias com previsão editalícia ou contratual de tarifa social a adequação obrigatória e imediata à Lei nº 14.898/2024. Se enquadram nesse caso as prestadoras: CEDAE; Águas do Rio – Blocos 1 e 4; Iguá Saneamento; Rio Mais Saneamento; Águas de Juturnaíba; Prolagos; Águas da Condessa; Águas da Imperatriz. Já as concessionárias Águas de Paraty e Águas de Pádua, que não preveem o benefício em seus contratos e editais, foram instadas a se manifestar confirmando se tem interesse [ou não] na adoção dos critérios de elegibilidade e parâmetros para definição do valor da tarifa social previstos na LNTS. Em Decisão do Conselho Diretor da AGENERSA (CODIR)v, de 06/06/2025, o posicionamento vergonhoso da PGE do Parecer nº 70, foi acatado e aprovado por unanimidade pelos conselheiros da agência. Em um contexto de forte privatização dos serviços, a tarifa passou a ser um elemento central de disputa. A tarifa social, que poderia assegurar o acesso de famílias de baixa renda aos serviços, tem sido restrita a um público muito aquém da demanda. E mesmo com a aprovação de uma lei nacional, grupos vulnerabilizados não estão tendo seus direitos assegurados. Verifica-se, portanto, no Rio de Janeiro, um evidente alinhamento da agência reguladora aos interesses dos prestadores por ela regulados, a maior parte empresas privadas. Por outro lado, até o momento, a ANA, que deveria orientar e fiscalizar a implementação da Lei nº 14.898/2024, não tem demonstrado o rigor necessário ao cumprimento dessa função. | A A |

| OUTRAS PALAVRAS |

Portal Membro desde 13/12/2024 Segmento: Notícias Premiações: |

A A |

Pessoas presas podem publicar livros? Essa associação de egressos quer garantir que simFormada por escritores que passaram pela prisão, Academia Brasileira de Letras do Cárcere quer defender, no STF, direito do preso a se expressar. Corte discute se pessoas que cumprem pena podem publicar livrosFoto de topo: o rapper e escritor Sagat B. Ele quer biblioteca só com livros escritos por pessoas presas (reprodução Instagram)

Era ainda começo dos anos 2010 e o carioca Sagat B cumpria pena no Instituto Penal Vicente Piragibe, zona oeste do Rio de Janeiro, quando decidiu se envolver em um projeto de incentivo à leitura e escrita dentro da prisão. A ação era desenvolvida por uma ONG carioca e incluía uma série de atividades: de aulas de música a uma espécie de clube de leitura, do qual apenas sete presos acabaram participando. Sagat, que até ali nunca terminara um livro na vida, se interessou pela proposta. Ao cabo de uma semana,devorou seu primeiro volume: O Alienista, de Machado de Assis. Encantado pelo mundo das letras, aproveitou para se inscrever num concurso de música promovido pelo projeto. A composição vencedora seria trilha sonora de um desfile de moda, marcado para acontecer durante a conferência climática Rio +20, que reuniu chefes de Estado no Rio de Janeiro em 2012 para falar sobre aquecimento global. Sagat escreveu uma letra em que refletia sobre os desejos para quando saísse da prisão. Ganhou. Hoje, já em liberdade, Sagat B virou rapper e publicou um livro de memórias. Em O Bandido que virou artista, o músico rememora a vida desde os tempos de infância. É peremptório: não fosse o incentivo à escrita, que recebeu enquanto cumpria pena, sua trajetória seria outra. “A literatura foi essencial para a minha ressocialização”, diz. Por isso, foi com um bocado de preocupação que ele soube de uma discussão que hoje se desenrola no Supremo Tribunal Federal (STF). A Corte debate se pessoas encarceradas podem publicar obras literárias enquanto cumprem pena. A história começa em 2019, quando um detento da Penitenciária Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, tentou publicar um livro, com mais de mil páginas, escrito atrás das grades. O diretor da penitenciária não deixou. Na época, disse temer que o manuscrito (que, por três anos, ficou sob análise de uma equipe pedagógica dentro da prisão) incluísse mensagens cifradas, direcionadas a organizações criminosas. O caso foi levado à Justiça que, em primeira e segunda instâncias, deu razão ao diretor da penitenciária. Para os desembargadores do Tribunal Regional Federal da Quinta Região, que analisaram o caso, a decisão da penitenciária é respaldada pelo Manual do Sistema Penitenciário Federal. Trata-se de um documento que estabelece procedimentos adotados no cotidiano desses presídios. No seu artigo 161, o texto diz que: “Será permitida ao preso a produção literária autoral como escrita de biografia, poemas, contos e outros dessa natureza, desde que autorizada pela Direção da Penitenciária Federal, sendo vedada a saída do material ou sua divulgação”. Criado em 2006, o sistema penitenciário federal recebe condenados considerados de alta periculosidade. Em geral, por causa dos seus vínculos com facções criminosas. O Manual que descreve os procedimentos adotados nesses presídios estabelece uma série de restrições. “Ele é muito focado na questão da segurança e da disciplina”, diz a advogada Cátia Kim, coordenadora geral de programas do Instituto Terra Trabalho e Cidadania. Ao proibir publicações, o sistema parte do princípio de que comunicações do detento com a sociedade podem causar dissabores: carregar recados para grupos criminosos, fazer apologia ao crime ou gerar tumulto entre companheiros de cela . Excetuando-se o texto do Manual, no entanto, não há nenhuma lei ou norma que impeça uma pessoa que cumpre pena de publicar o que escreve. “Parte-se,então, do princípio básico de que, se não há proibição, a prática é permitida”, afirma Kim. É justo esse o ponto em discussão na Suprema Corte: caberá aos ministro decidir se essa restrição, para a qual não existe previsão legal, desrespeita a Constituição. A defesa do detento escritor afirma tratar-se de um caso de censura prévia, em que se desrespeitou o direito do autor à liberdade de expressão. Embora o caso julgado envolva uma pessoa presa no sistema penitenciário federal, a decisão dos ministros deve se estender, também, a quem cumpre pena em presídios estaduais. No caso deles, não há muitas informações sistematizas. As normas que governam o dia-a-dia dos detentos nessas penitenciárias costumam ser definidas pelas secretarias estaduais de administração penitenciária, conta Kim. “Decisões como essa – sobre autorizar ou não a publicação de um livro – são tomadas num âmbito mais executivo”. Ela diz que a sociedade civil até consegue intervir na elaboração dessas regras, mas o espaço para isso é bastante limitado. Tão logo soube do imbróglio, Sagat B conta que passou a mão no telefone e mandou uma mensagem ao colega Edson Souza Júnior. Advogado e sobrevivente do cárcere como o rapper, Souza é um dos integrantes da Academia Brasileira de Letras do Cárcere (ABLC). Criada em 2024, a instituição reúne pessoas egressas do sistema prisional que mantêm produção literária. Sagat B e Souza, ambos autores publicados, ocupam as cadeiras número dois e a número 18, respectivamente. Souza explica que o objetivo da Academia é “defender a produção literária de presos e egressos”. “A literatura é também um instrumento de ressocialização”, afirma. “Talvez o único disponível hoje”. Por isso mesmo, a restrição imposta pelo sistema penitenciário federal soou acintosa aos ouvidos dos acadêmicos. Quando recebeu as mensagens de Sagat B, Souza já tinha se inteirado da ação em curso no STF. E preparava uma petição requerendo a inclusão da ABLC como “amiga da Corte” — ou seja, como uma entidade capaz de fornecer informações importantes para a condução do processo. O pedido está em análise. Se aceita, a ABLC vai defender, diante da Suprema Corte, o direito de pessoas encarceradas a escrever e publicar seus escritos. *** A ideia de criar a ABCL partiu do desembargador aposentado Ciro Darlan, que via na literatura um instrumento de transformação. A instituição não tem sede própria e seus membros costumam se encontrar por videoconferência. Frequentemente, participam de eventos sobre literatura, dentro e fora de prisões. Tal qual na Academia Brasileira de Letras, quem quiser ingressar na ABLC precisa ser eleito pelo grupo. Isso feito, passa a ocupar uma cadeira nomeada em homenagem a algum literato célebre com passagem pelo cárcere. A cadeira número 30, por exemplo, homenageia a modernista Patrícia Galvão, a Pagu. Membro do Partido Comunista, Pagu foi presa pelo governo de Getúlio Vargas depois de participar de uma greve em defesa dos estivadores de Santos. Outro comunista, Jorge Amado chegou a ser preso em três ocasiões. É dele a cadeira 8. A cadeira 2, ocupada por Sagat, homenageia Nelson Mandela. Já a cadeira número 1 leva o nome de Graciliano Ramos. No livro Memórias do Cárcere, Graciliano descreve o periodo que passou preso sob a ditadura Vargas. Quem ocupa esse assento é, provavelmente, o acadêmico mais célebre da ABLC: Marco Nepomuceno, o Marcinho VP. Um dos líderes do Comando Vermelho, Nepomuceno já tem três livros publicados. Vai lançar o quarto no próximo dia 12 de julho. Intitulado A cor da Lei, o volume conta a história fictícia de Eduardo SaintClaire, um advogado idealista que “veste a beca para mostrar que a Justiça pode ter cor humana”, de acordo com o material de divulgação do livro. Preso desde 1996, Nepomuceno cumpre pena num presídio federal. Ainda assim, foi autorizado a publicar. Souza, da ABLC, considera que essa autorização — embora justa — revela o quanto o funcionamento do sistema prisional pode ser arbitrário. “Independentemente do que diga o Manual, na prática, quem decide se a pessoa vai publicar ou não é o diretor do presídio. E ele não precisa justificar a decisão”. A proibição também contrasta com uma resolução publicada em 2021 pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que incentiva pessoas encarceradas a ler e participar de atividades educativas em troca de redução da pena. Projetos assim ainda são raros: Kim, do ITTC, destaca iniciativas bem-sucedidas em São Paulo e em Florianópolis, além de outros casos pontuais. Nessa dinâmica de, ora reconhecer o potencial ressocializador da literatura, ora restringir a produção litéraria, o sistema penitenciário deixa transparecer seu caráter contraditório, afirma Marina Dias, diretora executiva do Instituto de Defesa do Direitos de Defesa (IDDD). “Alguns estados – como São Paulo, Paraná, Espírito Santo e Paraíba – têm realizado concursos literários, promovendo o valor da escrita da população encarcerada”, lembra ela. Outros, diz, impedem que os escritos sejam compartilhados. “Mas, se uma das finalidades mais potentes da escrita é a partilha, qual é o sentido de incentivar esse exercício nessas condições? Escrever é uma forma de existir no mundo. Negar a publicação de um escrito é mais uma maneira de apagamento da existência das pessoas presas”. Dias destaca que a Lei de Execuções Penais, por fim, garante o direito da pessoa encarcerada à cultura e educação. Frente a isso, diz ela, não faz sentido tentar controlar o desejo da pessoa presa de simplesmente escrever o que viveu. “O motivo oficial, de que a proibição visa à manutenção da disciplina e da segurança das penitenciárias, me parece apenas um pretexto para manter a política de sigilo sobre o que acontece dentro das prisões”. Os membros da Academia Brasileira de Letras do Cárcere defendem que a solução para o impasse consiste em, simplesmente, respeitar o direito do preso à liberdade de expressão. “Afinal, a pena de prisão não tira da pessoa outros direitos fundamentais”, diz Souza. Ele faz concessões: admite que, antes de publicados, os textos sejam avaliados pelas equipes pedagógicas das penitenciárias. “Mas é preciso que se estabeleça um tempo limite para essa análise. E que os advogados do preso tenham acesso a ela”, diz. A ideia é impedir que os manuscritos fiquem sob avaliação indefinidamente. Sagat B, por sua vez, sonha mais longe. O “bandido que virou artista” acha que, em cada penitenciária, deveria haver uma biblioteca formada apenas por livros escritos por detentos. “Livros que falem da realidade dentro das prisões. Seria muito mais interessante”, diz. “ Se livros assim existissem, o clube de leitura de Vicente Piragibe não teria sete participantes. Teria mais de 300”. | A A |

| FUNDO BRASIL |

Portal Membro desde 13/10/2015 Segmento: Sociedade Premiações: |

Comentários

Postar um comentário