REPORTAGENS ESPECIAIS

A A | Por uma saúde enraizada na AmazôniaEntre omissões institucionais e práticas de resistência, estudo revela como modelo biomédico de atendimento marginaliza saberes tradicionais e amplia desigualdades. Como o SUS pode construir pontes com as comunidades dos territórios amazônicos? A realização da COP-30, em Belém do Pará, recoloca a Amazônia no centro das discussões globais sobre clima e preservação ambiental. A maior floresta tropical do planeta não é apenas decisiva para o equilíbrio climático, mas também abriga povos indígenas e comunidades tradicionais que têm sido, historicamente, os mais eficazes guardiões do território. Ao proteger a floresta, esses grupos preservam conhecimentos agrícolas, pesqueiros e medicinais ancestrais que oferecem alternativas concretas à degradação ambiental. No entanto, a relação entre saúde, floresta e saberes tradicionais ainda recebe pouca atenção no debate público e nas políticas do SUS, especialmente no campo da Atenção Especializada. Às vésperas da COP-30, torna-se urgente refletir sobre como a saúde se conecta com a floresta e de que maneira os sistemas formais de cuidado dialogam — ou deixam de dialogar — com conhecimentos produzidos ao longo de séculos por povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos e outros grupos amazônicos. Essa reflexão não é apenas conceitual: ela pode revelar caminhos para superar limitações históricas da política de saúde brasileira, especialmente nas regiões mais vulnerabilizadas. Um estudo conduzido pelo Observatório de Políticas Públicas de Saúde/SUS, do Laboratório de Saúde Coletiva (LASCOL), da Unifesp, em parceria com o Ministério da Saúde, chamado “Cartografia da Atenção Especializada no Brasil”, investigou a situação da Atenção Especializada Ambulatorial e buscou identificar práticas inovadoras de cuidado. Os pesquisadores de campo trabalharam em parceria com usuários, gestores e trabalhadores da saúde na construção do conhecimento que visa apoiar a implementação da Política Nacional de Atenção Especializada (PNAES), instituída em 2023. Por meio de encontros presenciais, registros em diários cartográficos (que revelam percepções, afetos e dinâmicas locais) e de produtos gravados, como entrevistas, seminários e rodas de conversa, foi possível construir um retrato vivo e situado dos desafios da Atenção Especializada no SUS em todo o Brasil. Ao analisar os nove estados da Amazônia Legal (Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins), a pesquisa revelou disputas profundas sobre o que é saúde, como se define doença e quais práticas são consideradas legítimas. Essas divergências moldam tanto a formulação das políticas quanto a experiência concreta de quem busca atendimento. A política de saúde na região carrega um apagamento sistemático dos saberes tradicionais, pois o modelo biomédico-hospitalocêntrico frequentemente desautoriza epistemologias e práticas que não se enquadram em seu referencial técnico-científico. Na prática, isso significa que, à medida que gestores e profissionais de saúde reforçam o conhecimento biomédico como saber dominante na produção do cuidado, acabam por descartar os itinerários terapêuticos próprios das populações racializadas, periféricas, indígenas, ribeirinhas, quilombolas e migrantes. Além disso, marcadores sociais como raça, etnia, gênero e território não são incorporados como critérios estruturantes da Atenção Especializada, de acordo com os achados da pesquisa de campo. Essa ausência reforça uma racionalidade biopolítica que governa pela escassez e administra a exclusão como política pública. Práticas inovadorasOs relatos de usuários evidenciam esse cenário: “a senha é a nova forma de dizer não” é uma frase que resume a percepção de que o acesso é controlado por dispositivos administrativos opacos, como filas e cadastros, que transformam pessoas em números e demandas abstratas. Para muitos, a doença não é apenas sofrimento físico, mas também experiência de abandono institucional, descaso histórico e negação do direito ao cuidado. Essa política de saúde opera simultaneamente como campo de ausência e de invenção coletiva. De um lado, o Estado regula por fragmentar redes e silenciar sujeitos; de outro, comunidades constroem redes vivas de cuidado, modos ético-afetivos de existir e resistir no SUS. A efetivação de uma Atenção Especializada equitativa e territorializada exige deslocar-se de uma racionalidade meramente gerencial para uma política do cuidado que reconheça territórios e saberes como tecnologias legítimas. A pesquisa também identificou experiências insurgentes que apontam para caminhos de transformação. Conselhos de saúde, coletivos locais, movimentos negros, indígenas, quilombolas, LGBTQIA+ e organizações de mulheres atuam em diversas frentes: denúncia de racismo institucional, machismo estrutural e exclusão territorial na organização da política de cuidado. Nos Conselhos de Saúde, propõem-se protocolos específicos, inclusão de marcadores sociais e criação de agendas locais de equidade, defendendo populações vulnerabilizadas nos espaços de pactuação intergestores. ONGs, lideranças comunitárias e associações religiosas têm atuado como pontes entre os territórios e os serviços especializados, sobretudo facilitando o transporte e acolhimento cultural, apoiando mediações linguísticas e organizando agendas comunitárias de cuidado e produzindo diagnósticos e dados sobre desigualdade de acesso – especialmente em territórios negros, indígenas e ribeirinhos. No imaginário dos usuários, saúde é mais do que acesso a procedimentos: é vínculo, presença e reconhecimento. A espera prolongada, a judicialização como último recurso e a necessidade de “conhecer alguém lá dentro” para obter atendimento revelam a lógica de um sistema que, em vez de universal, é seletivo e tecnocrático. Esse padrão não apenas limita o acesso, mas reforça desigualdades históricas, especialmente na Amazônia, onde as condições geográficas, culturais e socioeconômicas tornam o cuidado mais complexo. Gestão pela ausência do EstadoO estudo também evidencia que, nos estados amazônicos, há uma desconexão entre diferentes níveis de gestão e entre Atenção Primária e Atenção Especializada, resultando em incomunicabilidade institucional e rupturas nos itinerários terapêuticos. Por exemplo: o hospital não comunica com a Unidade Básica de Saúde, que não comunica com os serviços de Urgência e Emergência. Essa fragmentação é agravada pela “gestão pela ausência” — estratégia na qual o poder público se retira da pactuação e do financiamento, naturalizando a precarização como efeito inevitável da falta de recursos. Essa racionalidade transforma a clínica em protocolo, o sofrimento em estatística e o corpo em dado administrativo. Governa-se pela escassez, substituindo o direito universal ao cuidado por deferimentos técnicos que decidem quem será atendido, quando e como. Na prática, isso significa que a saúde pública se estrutura sobre a exclusão silenciosa, enquanto os sujeitos demandam reconhecimento, escuta e reparação histórica. Diante da COP-30, a questão central que emerge é: como integrar os saberes da floresta à produção do cuidado especializado para, simultaneamente, proteger a saúde das populações e a integridade ambiental? A hegemonia do saber biomédico, sem diálogo com conhecimentos tradicionais, reduz a capacidade de resposta do sistema de saúde e ignora soluções já presentes nos territórios. Práticas insurgentes mostram que é possível construir políticas públicas “com” e não apenas “para” os usuários, valorizando a experiência vivida como critério de legitimidade e investindo em formação intercultural. Reconhecer a legitimidade dos saberes tradicionais na Atenção Especializada não é concessão simbólica: é passo essencial para redes de cuidado mais justas, potentes e enraizadas na realidade amazônica. A COP-30, ao trazer a Amazônia para o centro das discussões internacionais, oferece uma oportunidade para repensar a política de saúde na região, enfrentando a desconexão entre cuidado e território e abrindo espaço para um diálogo efetivo entre ciência e saberes ancestrais. Iniciativas populares, ainda que pontuais, revelam potências para uma política pública de saúde que reconheça os saberes tradicionais como parte legítima da rede de cuidados especializados. | A A |

| OUTRAS PALAVRAS |

Portal Membro desde 13/12/2024 Segmento: Notícias Premiações: |

| OUTRAS PALAVRAS |

Portal Membro desde 13/12/2024 Segmento: Notícias Premiações: |

A A | O ruidoso colapso da ordem ocidentalUma após a outra, as instituições que mantinham a hegemonia do Ocidente estão se tornando inativas. Declínio escancara-se com Trump, mas é anterior a ele. BRICS despontam como alternativa; porém, ainda não estão prontos. O que ainda falta? Por Walden Bello | Tradução: Antonio Martins Os recentes bombardeios unilaterais dos Estados Unidos a instalações nucleares do Irã reforçam o fato de que o multilateralismo liberal está morto — e já faz algum tempo. Não é apenas no que diz respeito ao uso do poder militar que esta tendência se apresenta. As principais instituições da globalização liderada pelo Ocidente não funcionam mais ou estão em modo de espera. Isso ficou evidente com a decisão do governo dos EUA de boicotar tanto a Cúpula de Finanças e Desenvolvimento em Sevilha, na Espanha, no início de junho, quanto a Cúpula do Clima de Bonn, algumas semanas antes. A Organização Mundial do Comércio nunca se recuperou do colapso da Quinta Reunião Ministerial em Cancun, em 2003, com os Estados Unidos, na verdade, assumindo a liderança em enfraquecê-la ao impedir nomeações para sua unidade decisória, o tribunal de apelações. Há uma resistência ferrenha no FMI e no Banco Mundial para mudar as cotas de poder de voto e conceder à China, aos demais BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul) e a outros países do Sul Global o peso que merecem no equilíbrio global do poder econômico, em clara mutação Há mais de quatro anos encerrou-se iniciativa do G-20 para suspensão das dívidas. Mesmo com muitos países do Sul Global afundando em uma crise de endividamento pior que a dos anos 1980, nenhum novo esforço para resolver o problema partiu do Norte Global. Em vez disso, o Clube de Paris tem alimentado um jogo de culpa, acusando a China de não se unir a uma frente comum para pressionar os países endividados. No que diz respeito ao financiamento climático, o Sul Global executou um recuo conciliatório com a Iniciativa Bridgetown que, liderada por Barbados, integra desenvolvimento ao financiamento climático. Mesmo assim os US$ 58 bilhões liberados após anos de negociações difíceis são insignificantes, perto do US$ 1 trilhão necessário anualmente para cobrir perdas e danos infligidos ao Sul Global pelas atividades climaticidas dos principais poluidores. E, com um governo negacionista agora no poder em Washington, os outros grandes criminosos climáticos ganharam a desculpa para não ampliar seus compromissos, já frágeis e voluntários. A Conferência da ONU para Mudança Climática (UNFCCC) vai se reunir em Belém, Brasil, em novembro, para sua Cúpula do Clima anual, mas a realidade é que as negociações estão paralisadas. Morte de uma Grande Estratégia Os Estados Unidos foram decisivos nesse recuo do multilateralismo, e esse processo começou muito antes da ascensão de Donald Trump. O atual presidente foi quem cortou o blá-blá-blá, abandonou a hipocrisia e decretou o fim da grande estratégia do internacionalismo liberal que orientou os EUA nos últimos 80 anos — quando o país se comprometia a combater ameaças ao capital e ao poder estatal norte-americano onde quer que surgissem. Como observou Viktor Orbán, a figura europeia mais admirada por Trump, o plano de seu colega autocrata é recuar para as Américas, revitalizando o coração imperial (a América do Norte) enquanto fortalece o controle dos EUA sobre a América Latina — uma reafirmação agressiva da Doutrina Monroe. E Orbán completa: “não haverá mais exportação de democracia.” Trump pode parecer imprevisível, mas há uma linha de tendência por trás de seus zigue-zagues. Ele apenas reconhece o que seus predecessores se recusaram a ver: que o império está sobrestendido e já não tem recursos para manter seus múltiplos compromissos.Além disso, ele está respondendo ao segmento mais influente de sua base do Make America Great Again.Esse movimento é produto da crise de quatro décadas do capitalismo e do imperialismo. De um ponto de vista progressista, ele tem características contraditórias. É, para usar o termo de Althusser, uma “contradição sobredeterminada” que mescla os piores impulsos racistas, etnocêntricos e anti-intelectuais com um profundo desprezo pelas iniciativas neoliberais pró-globalização e pelas políticas intervencionistas e belicistas dos internacionalistas liberais e neoconservadores que dominaram a política nas últimas oito décadas. É fascismo, mas, ao contrário dos anos 1930, é um fascismo voltado para dentro, não expansionista. O que está surgindo é um imperialismo na defensiva, que prioriza barreiras tarifárias contra importações estrangeiras. Ele adotou medidas duras para barrar migrantes não brancos e expulsar trabalhadores indocumentados; desmontou as cadeias globais de suprimento criadas pelo capital transnacional norte-americano; repatriou suas instalações produtivas para os EUA e — last but not least — afastou completamente o país dos esforços coletivos para enfrentar a crise climática. O programa MAGA defendido por ideólogos como Peter Navarro, o vice-presidente JD Vance, Tucker Carlson e Steve Bannon é muito popular, embora, para economistas ortodoxos, seja uma loucura. O mundo provavelmente está entrando em uma era de competição geoeconômica, na qual o livre comércio e a livre circulação de capital estão sendo substituídos por uma estreita cooperação entre capital nacional e Estado para limitar a penetração estrangeira no mercado interno e impedir a aquisição de tecnologia avançada — especialmente inteligência artificial (IA) — por rivais corporativo-estatais. É uma política industrial com viés reacionário exacerbado. No caso de Trump, os métodos preferidos para lidar com o Sul Global são ações econômicas unilaterais (em vez de iniciativas multilaterais via instituições de Bretton Woods) e ataques militares isolados (em vez de operações conjuntas da OTAN), como os recentes ataques ao Irã — e definitivamente sem tropas em solo. Dizem que a natureza abomina o vácuo. Com o sistema multilateral global dominado pelos EUA paralisado, muitos no Sul Global buscam fontes alternativas de assistência econômica e política. Entre os candidatos está o grupo conhecido como BRICS, que tem algo que o G77 — apesar de suas virtudes como espaço de aliança para países em desenvolvimento — não tem: peso econômico. A Ascensão dos BRICS Os BRICS se desenvolveram institucionalmente de forma gradual. O Novo Banco de Desenvolvimento (NDB) e o Arranjo Contingente de Reservas (CRA), concebidos para funções semelhantes às do Banco Mundial e do FMI, respectivamente, foram criados em 2015, mas mantiveram perfil discreto. Talvez, para assegurar ao Ocidente que não buscavam substituir essas instituições-chave do sistema multilateral dominado por ele, além de desencorajar países em desenvolvimento a vê-los como fontes alternativas principais de financiamento para desenvolvimento e emergências. Até o final de 2021, os empréstimos acumulados do NDB somavam apenas US$ 30 bilhões, uma fração do volume do Banco Mundial no período 2015-2021. Em 1º de janeiro de 2025, Egito, Etiópia, Irã, Indonésia e Emirados Árabes Unidos (EAU) juntaram-se aos cinco membros originais. O bloco de 10 países agora representa mais de 40% da população global e detém 28% da economia mundial (US$ 26,5 trilhões). O fato de tantos países — incluindo Tailândia e Malásia — estarem na fila para entrar no clube dos BRICS mostra que o Sul Global percebe que a balança pende contra o Ocidente, que se tornou defensivo, rabugento e inseguro. Vários membros atuais e potenciais têm superávits significativos que poderiam ser direcionados a empréstimos para desenvolvimento. Além dos recursos enormes da China, os Emirdos Árabes têm US$ 2,23 trilhões em seu fundo soberano. A Arábia Saudita — que postergou sua adesão, mas deve entrar no futuro — possui US$ 1,3 trilhão em seu fundo. Esses valores poderiam multiplicar a capacidade do CRA e do NDB. Essas expectativas depositadas nos BRICS por muitos no Sul Global são realistas? Em primeiro lugar, os BRICS — especialmente a China — foram cruciais para levar o equilíbrio de poder econômico global contra o Norte a um ponto de virada. A China, em particular, forneceu a muitos países do Sul Global uma fonte alternativa de financiamento no último quarto de século, ampliando seu espaço de desenvolvimento.Como observou o economista progressista Kevin Gallagher, a China é hoje o maior banco de desenvolvimento do mundo. Isso gerou forte reação negativa no Ocidente. Embora haja falhas nos empréstimos chineses, circulam muitas mentiras de fontes ocidentais — como a alegação de que a China está levando países a uma “armadilha da dívida”. É balela incentivada pelo FMI. A ajuda chinesa não é desinteressada, mas não impõe as condicionalidades asfixiantes do FMI e do Banco Mundial. Motivos para Cautela Mas há razões para cautela. Os mecanismos institucionais dos BRICS para fornecer assistência ainda são incipientes.Não se trata apenas de ampliar sistemas de assistência. Muitos candidatos a ingressar esperam que os processos decisórios dessas instituições sejam mais participativos e democráticos que os das agências ocidentais. A grande questão é: os principais atores dos BRICS estarão abertos a compartilhar o poder decisório sobre seus recursos? Outra questão: como os BRICS reúnem Estados autoritários e apenas formalmente democráticos, não é realista esperar que eles projetem suas preferências regimeis e estilos de governança num cenário multilateral? Este ano marca o 70º aniversário da icônica Conferência de Bandung. O Sul Global avançou muito na descolonização e, sobretudo nas últimas sete décadas, em aproximar-se de um ponto de virada no equilíbrio de poder frente ao Norte.Mas a Declaração de Bandung não era apenas sobre descolonização política e econômica. Seu primeiro princípio, entre dez, era “respeito aos direitos humanos fundamentais e aos propósitos e princípios da Carta da ONU”. Dois dos principais articuladores em Bandung foram Índia e China, que hoje desempenham papel central nos BRICS. Nehru e Zhou En Lai foram vozes exemplares do Sul Global em 1955, quando a descolonização era a questão urgente.No entanto, em relação ao primeiro princípio de Bandung, seus governos atuais estão longe de ser paradigmas de direitos humanos.A Índia hoje é governada por um regime nacionalista hindu que trata muçulmanos como cidadãos de segunda classe.Pequim é acusada de promover a assimilação cultural forçada dos uigures, embora o Ocidente possa exagerar esse processo. Quanto a outros patrocinadores-chave da conferência de Bandung, os regimes militares de Mianmar e do Egito são notórios por violações em massa de direitos humanos. De fato, a maioria dos Estados do Sul Global é dominada por elites que, seja através de regimes autoritários ou democracias liberais, mantêm estruturas sociais e econômicas problemáticas. Os níveis de pobreza e desigualdade são chocantes. O coeficiente de Gini do Brasil é 0,53, tornando-o um dos países mais desiguais do mundo.O índice de 0,47 da China também reflete uma desigualdade enorme, apesar dos avanços notáveis na redução da pobreza. Na África do Sul, o coeficiente de Gini chega a 0,63, e 55,5% da população vive abaixo da linha da pobreza.Na Índia, a renda se polarizou nas últimas três décadas, com um aumento significativo de bilionários e outros indivíduos de alto patrimônio. A realidade é que as grandes massas populacionais do Sul Global – incluindo comunidades indígenas, trabalhadores, camponeses, pescadores, povos nômades e mulheres – são economicamente marginalizadas. Mesmo nas democracias liberais, como Filipinas, Índia, Tailândia, Indonésia, África do Sul e Quênia, a participação democrática frequentemente se limita a votar em exercícios eleitorais periódicos e muitas vezes vazios de significado. Modelos de investimento e cooperação Sul-Sul, como a Iniciativa Cinturão e Rota e acordos de livre comércio, frequentemente envolvem a apropriação de terras, florestas, recursos hídricos e zonas marinhas, além da extração de riquezas naturais em nome do desenvolvimento nacional.Populações locais – muitas indígenas – são despojadas de seus meios de subsistência, territórios e domínios ancestrais com pouco acesso a recursos legais e à justiça, evocando o espectro de um colonialismo interno e contrarrevoluções. Dois pontos são importantes aqui: embora o Norte Global tenha contribuído para perpetuar a pobreza e desigualdade no Sul Global, boa parte de nossa condição atual é obra das próprias elites do Sul. Em segundo lugar, a governança democrática em nível global não pode ser dissociada da governança democrática em nível local. Capitalismo e Multilateralismo Há uma terceira consideração – e não menor – ao avaliar o futuro dos BRICS, e aqui é útil comparar o momento histórico de Bandung com o atual. Na época da Conferência de Bandung, a economia política global era mais diversa: existia o bloco comunista liderado pela União Soviética; a China, buscando transitar da democracia nacional para o socialismo; e Estados neutros como a Índia, que procuravam uma terceira via entre comunismo e capitalismo. Após décadas de transformação neoliberal no Norte e no Sul Global, essa diversidade desapareceu. Talvez o maior obstáculo a uma nova ordem global equitativa seja o fato de todos os países permanecerem inseridos no capitalismo global, onde a busca por lucros continua sendo o motor da expansão econômica – gerando enormes desigualdades e ameaçando o planeta. Embora os centros dinâmicos do capitalismo global tenham se deslocado nos últimos 500 anos – do Mediterrâneo para a Holanda, depois para a Grã-Bretanha, Estados Unidos e agora Ásia-Pacífico, o capitalismo continua a penetrar os confins do globo e a se enraizar mais profundamente nas áreas que subjugou. Como diz um famoso manifesto, sob o capitalismo “tudo que é sólido desmancha no ar”, criando desigualdades dentro e entre sociedades e agravando a relação entre o planeta e a comunidade humana. Seja capitalismo de mercado, desenvolvimentista ou estatal, todas essas variantes compartilham a mesma dinâmica de extração de excedentes, com enormes externalidades planetárias. Será possível avançar para um sistema multilateral mais participativo sem construir um sistema pós-capitalista de relações econômicas, sociais e políticas? O mundo não está condenado a repetir a experiência do Ocidente. É muito positivo que a hegemonia do Norte esteja se fragmentando e que o sistema multilateral criado para dominar o Sul Global esteja em colapso. Em vez de tentar consertar esse sistema, é melhor buscar o objetivo estratégico de desmantelá-lo, usando uma combinação de negociação, promoção de uma contra-agenda radical e coerção como armas complementares. Desarticular Sevilha e Belém, mas… Com os EUA saindo do processo de Financiamento para o Desenvolvimento e boicotando a pré-COP 30 em Bonn, os europeus devem ser deixados para “salvar” o multilateralismo em Sevilha e Belém. Essas assembleias devem ser usadas para desacreditar ainda mais o multilateralismo. Substituir esse sistema não será fácil, porém, e haverá retrocessos e descarrilamentos nesse processo. Como disse o marxista italiano Antonio Gramsci: “O velho mundo está morrendo, e o novo mundo luta para nascer: agora é o tempo dos monstros.” Chegar a um porto seguro não é possível sem grandes riscos e, como na história de Ulisses, os proverbialmente monstros de Cila e Caríbdis ainda podem ameaçar a viagem. | A A |

| OUTRAS PALAVRAS |

Portal Membro desde 13/12/2024 Segmento: Notícias Premiações: |

A A | Como chegamos até aqui? A aliança de Eduardo Bolsonaro com Trump que pavimentou o tarifaço Antes mesmo da eleição de Jair Bolsonaro (PL) à presidência, seu filho Eduardo Bolsonaro (PL/SP) já articulava para aproximar sua família de líderes da extrema-direita nos Estados Unidos (EUA). Desde 2019, a Agência Pública investiga a aliança entre bolsonaristas e trumpistas, que culminou na mais recente ofensiva do governo norte-americano contra o Brasil: o “tarifaço” de 50% sobre as importações brasileiras nos EUA, que começa a valer no dia 1º de agosto. Do lado de lá, desde seu primeiro mandato, o presidente Donald Trump e seus aliados tentam influenciar a política brasileira por meio dos Bolsonaro. Entenda o passo a passo dessa conexão BolsoTrump. Trump apoiou Bolsonaro na eleição de 2018 Em 2019, a Pública revelou que Jair Bolsonaro contou com o apoio político de representantes do governo Trump nas eleições que levaram o brasileiro à presidência. Líderes cristãos nomeados como assessores especiais de Trump estiveram no Brasil às vésperas do pleito em um evento com Eduardo Bolsonaro, onde defenderam publicamente a eleição de Bolsonaro à presidência e gravaram vídeos enaltecendo o então candidato. Os mesmos pastores atuaram nos bastidores para pressionar o governo do Brasil a transferir a embaixada brasileira em Israel de Tel Aviv para Jerusalém, o que não se concretizou. Ainda assim, em dezembro de 2019, Bolsonaro inaugurou um escritório comercial brasileiro em Jerusalém. Durante governo do pai, Eduardo estreitou laços com EUA Ao longo do governo de Jair, Eduardo ampliou os laços com a ala conservadora dos EUA. A Pública mostrou que, nesse período, ele participou de ao menos 77 encontros e eventos com representantes da extrema-direita dos EUA, incluindo reuniões com Trump e membros de sua família às vésperas da invasão do Capitólio, em 6 de janeiro de 2021. Em 2022, reportagem da Pública descobriu que uma comitiva de 16 americanos estava no Brasil, a convite de Eduardo, no fatídico 7 de setembro de 2021, quando Jair fez ameaças golpistas e incentivou seus apoiadores — muitos com faixas pedindo intervenção militar — a atacar ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Rede social trumpista patrocinou eventos organizados por Eduardo Bolsonaro Às vésperas dessa manifestação, aconteceu em Brasília a 2ª edição brasileira do congresso conservador, o CPAC Brasil, um modelo importado dos EUA, que contou com patrocínio da plataforma Gettr, comandada pelo ex-assessor de Trump, Jason Miller. Miller é atualmente um dos aliados de Eduardo na ofensiva internacional contra as instituições brasileiras. A Gettr financiou outros três eventos organizados pelo Instituto Conservador Liberal, o think tank de Eduardo. Essas iniciativas funcionaram, na prática, como pré-campanha para Jair, em desacordo com a legislação eleitoral brasileira. Durante as eleições, Jason Miller esteve, inclusive, na manifestação de 7 de setembro em Copacabana, usada por Bolsonaro como ato de campanha. “Milhões de brasileiros patriotas nas ruas passando na sua timeline!! Não tem coração verde e amarelo que aguente!!”, postou o perfil official da GETTR. Jair copiou Trump após derrota nas eleições Após a derrota nas eleições de 2022, a Pública mostrou que Jair Bolsonaro adotou táticas semelhantes às usadas por Trump em 2020, enquanto lideranças da extrema-direita americana desempenharam papel crucial no fortalecimento do discurso bolsonarista contra o STF, o sistema eleitoral e o resultado das eleições. Foi o ex-estrategista de Trump, Steve Bannon, por exemplo, quem cunhou o termo Brazilian Spring (primavera brasileira, em inglês), numa tentativa de associar os atos golpistas no Brasil a um movimento democrático de massa, nos moldes da Primavera Árabe. A hashtag circulou intensamente nas redes sociais e chegou aos trending topics do X, antigo Twitter, em várias ocasiões, impulsionada por influenciadores e parlamentares alinhados à extrema-direita global. Steve Bannon, no seu programa, afirmou que Bolsonaro não deveria reconhecer a derrota. E entrevistou Paulo Figueiredo. “A minha pergunta é: é esse o começo da primavera brasileira? Porque o povo está se levantando e ele não concedeu [não aceitou o resultado]”, perguntou. Figueiredo respondeu: “Parece o início de uma revolução. A questão principal não é se houve fraude real no processo de contagem, porque isso é apenas uma parte. A eleição foi muito injusta desde o início. Bolsonaro jogou e concorreu sob regras diferentes de todos os outros candidatos, incluindo Lula”. Já em 2023, investigação da Pública em parceria com o UOL e o CLIP (Centro Latinoamericano de Investigação Jornalística) descobriu que a campanha de Eduardo Bolsonaro pagou um funcionário do consultor político argentino Fernando Cerimedo, responsável por disseminar desinformação sobre as urnas eletrônicas. Cerimedo criou um dossiê que circulou amplamente usando falsas estatísticas para afirmar que as urnas foram fraudadas e realizou uma live com mais de 400 mil views compartilhada por influenciadores e políticos bolsonaristas. Ele chegou a ser investigado no inquérito do STF que apura a tentativa de golpe de Estado. Após vitória de Lula, Eduardo ampliou ações nos EUA Após os ataques de 8 de janeiro de 2023 em Brasília, Eduardo Bolsonaro abriu uma empresa nos EUA em sociedade com o influenciador Paulo Generoso – conhecido por compartilhar notícias falsas e por ter apoiado os atos golpistas. Após a derrota nas eleições, a família Bolsonaro movimentou mais de R$ 1 milhão nos EUA. Em abril de 2024, a Pública foi o primeiro veículo a revelar que Eduardo Bolsonaro e o influenciador Paulo Figueiredo articulavam com parlamentares norte-americanos a imposição de sanções contra o Brasil, como forma de pressionar o STF. Eduardo Bolsonaro: fiador do tarifaço Em março de 2025, Eduardo se licenciou do mandato na Câmara dos Deputados e se mudou para os EUA, onde intensificou sua atuação na ofensiva internacional contra as instituições brasileiras, resultando no anúncio do tarifaço pelo presidente Trump, feito em 9 de julho deste ano. Na semana que o tarifaço está previsto para começar, Eduardo defende a chantagem de Trump para pressionar o Congresso brasileiro a conceder anistia a seu pai e aos demais condenados por tentativa de golpe de Estado. A Procuradoria Geral da República (PGR) pediu a condenação de Jair, que está desde 18 de julho usando uma tornozeleira eletrônica imposta por medida cautelar. Edição: Bruno Fonseca | A A |

| AGÊNCIA PÚBLICA |

Portal Membro desde 25/08/2017 Segmento: Notícias Premiações: |

A A | Do manicômio psiquiátrico à vida em liberdade

País acumula 1.750 internos em hospitais de custódia. Muitos perdem contato com a família e a sociedade. A saga de João sugere que é possível superar o ciclo de abandono, e convida a refletir sobre a importância das ações antimanicomiais para assegurar uma vida digna Por José Alberto Roza Júnior, A história de João ecoa a de muitos outros moradores de hospitais psiquiátricos e Hospitais de Custódia/Tratamento (HCTP) que entraram pela porta da frente e lá permaneceram por muitos anos. Alguns ainda estão lá. São 24 anos de promulgação da Lei 10.216/01, marco da reforma psiquiátrica brasileira, que buscava garantir o direito ao tratamento humanizado e à reinserção social de pessoas com transtornos mentais, além de estabelecer diretrizes para os HCTPs, buscando alternativas para que indivíduos que cometeram crimes não sejam apenas excluídos, mas recebam tratamento adequado e tenham a chance de retornar à sociedade. Mais recentemente, em 2023, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) reforçou esse compromisso, instituindo uma política antimanicomial para o Judiciário, com o objetivo de garantir os direitos das pessoas com deficiência/transtornos mentais no sistema penal e nas medidas de segurança. A Resolução CNJ 487/2023 determinou, no prazo de 1 ano, o fechamento de unidades penais com características asilares, mas, até o momento, poucos estados cumpriram integralmente a medida. São Paulo, por exemplo, onde se concentra grande parte dos internos (51,3%), solicitou o adiamento do prazo. No Brasil, o total de pessoas em HCTPs é de cerca de 1750 internos. Um dos principais obstáculos é a dificuldade em encontrar responsáveis para cuidar desses pacientes, que muitas vezes perderam o contato com suas famílias e a sociedade, ou moradias, como o Serviço Residencial Terapêutico (SRT), destinadas a egressos de hospitais psiquiátricos com internação de longa duração. Mas há histórias que tentam romper esse ciclo de abandono – e que mostram, também, os efeitos persistentes da lógica manicomial, mesmo quando há afeto e presença. É o caso de João, cuja trajetória também é marcada pela esperança, narrada por seu irmão, Marcos. Em um sábado à tarde, encontrei Marcos visitando seu irmão João, um dos moradores de um SRT de São Paulo. A lógica manicomial do descaso o fez ser transferido, sem muito critério, de um HCTP para um Hospital Psiquiátrico e, por isso, pôde sair de lá e ir morar em um SRT. Para preservar suas identidades, os nomes estão alterados. O que quero mostrar é que, mesmo quando a família não abandona, a lógica do isolamento psiquiátrico pode criar um muro de distanciamento. João passou 27 anos de sua vida em hospitais psiquiátricos/HCTPs. Marcos nunca se afastou, assim como o pai deles. “Meu pai morreu tentando tirar ele daqueles lugares”, conta Marcos, com a voz embargada pela emoção. Quando João completou 20 anos, começou a apresentar comportamentos “diferentes”. Nessa mesma época, trabalhava como office boy no mesmo escritório que seu pai, Gerônimo. Mas um dia, a chefia chamou Gerônimo para informar que João seria desligado: ele se recusava a sair para atividades externas, falava sobre homens que o perseguiam e se envolvia em confusões. Em um episódio, invadiu uma reunião, gritando que o café estava envenenado para matar seu chefe. Após a demissão, João se fechou em casa. “Chorava dias e dias, ficava no quarto sem tomar banho”, lembra Marcos. Um dia, Marcos recebeu uma ligação urgente: João havia atacado sua prima com uma faca. Sua mãe tentou conter e desmaiou ao ver toda a cena. Ambas ficaram feridas. Desesperado, tentou se matar. A justiça determinou sua internação em um hospital de custódia, o antigo manicômio judiciário. Durante onze anos, Gerônimo visitou o filho aos sábados, levando café e bolo feito por Maria, sua esposa. Mas um dia, ouviu a sentença final: João jamais sairia dali. “Esquizofrênico e com medida de segurança, a justiça o manteria lá”, lamenta Marcos. Dois meses depois, Gerônimo descobriu um câncer. Antes de morrer, pediu a Marcos que continuasse as visitas, levando o bolo de cenoura preferido de João. Marcos cumpriu a promessa. Marcos descobriu que João havia sido transferido para outro hospital, mas em uma cidade no interior de São Paulo. As transferências sem sentido, por discussões entre internos ou mesmo por superlotação, revelam a lógica manicomial do descaso no cuidado, uma história de horror nos longos anos de manicômios no Brasil. E, ao acaso/descaso, a transferência não foi para outro HCTP e sim para um Hospital Psiquiátrico. As visitas continuaram, agora mensais. As idas foram se espaçando com o tempo. Marcos se casou dois anos após a morte de seu pai, seguiu sua vida. Perguntou se João não poderia ir morar com ele, seria mais fácil que dirigir 300 km para visitá-lo. A resposta foi categórica: ele nunca será libertado. “Até quando eu aguentaria a promessa feita a meu pai? Já tinham se passado treze anos desde o primeiro hospital!”, conta emocionado. Em 2009, vinte anos após o surto psicótico que feriu sua mãe e prima, Marcos soube que João seria transferido novamente, desta vez para um hospital psiquiátrico em São Paulo. A equipe do hospital contou sobre a Lei 10.216/01; agora, João poderia viver com sua família. Marcos fez um acordo com a equipe do hospital. “Eu o visitava mensalmente, depois ficou difícil com a distância. Eu posso vir todos os sábados. Minha esposa faleceu. Moro sozinho. Não tenho quem fique com ele em casa. Cuidem dele aqui.” Após sete anos, surgiu a oportunidade de João morar em uma residência terapêutica. Aos 62 anos, sua vida recomeçaria fora dos muros que, por tanto tempo, definiram sua existência. Gerônimo se alegraria em saber que o filho teria de novo uma casa. João retornou à cidade em uma tarde de segunda-feira. E, naquele sábado, ao conhecer Marcos, em sua primeira visita ao irmão, fui recebido por perguntas que ecoavam seu sofrimento: quem seria o vilão numa história marcada por tantas atrocidades? Haveria, de fato, um culpado? Qual o papel do Estado no destino dos pacientes psiquiátricos? E por que uma lei que promete mudanças só surge agora? Essas inquietações, lançadas com a voz embargada e lágrimas correndo pelo rosto de um senhor de setenta anos, tornaram-se também minhas. Enquanto tentava explicar os caminhos e limites da Reforma Psiquiátrica, buscava, ao mesmo tempo, acolher a dor de Marcos – uma dor que é também coletiva. Naquele dia, nossa conversa esmiuçou as pequenas questões que se revelam monumentais no início da jornada de reintegração. João agora desfruta de um guarda-roupa próprio, uma cama só sua, seus pertences organizados e roupas lavadas com o cuidado que merece. Começa, também, a lidar com as novidades de uma vida com mais autonomia: os gastos com o barbeiro semanal, o táxi para consultas e os passeios que vislumbra. O início dessa nova etapa, no entanto, escancara os desafios de desaprender hábitos arraigados por anos de internação. Há, por exemplo, a insistência em levar para o quarto o prato usado, os restos de comida escondidos, os chinelos sob o travesseiro – resquícios de um passado manicomial que teimam em ressurgir. Como lidar com essas manifestações? Talvez a resposta esteja em reafirmar, a cada gesto, que a Residência Terapêutica é, antes de tudo, um espaço de resgate: a reconstrução paciente de uma subjetividade que lhe foi negada por tanto tempo. Apesar do foco na perspectiva de Marcos, é possível vislumbrar a experiência de João. Ele sorri e interage com os outros moradores da residência, demonstra entusiasmo ao ir à padaria e à banca de revistas. Contudo, a adaptação não é isenta de desafios. Por vezes, João se mostra perplexo diante da modernidade, como ao observar pessoas utilizando telefones celulares, expressando: “Isso é muito louco!”. Em momentos de crise, o passado o assombra, manifestando o desejo de retornar à empresa onde trabalhou ou à casa de sua família. A ausência da mãe também o aflige, levando-o às lágrimas e a questionando por que ela não o visita. É fundamental ressaltar que casos como o de João representam a realidade de muitos indivíduos com transtornos mentais que, em momentos de crise, cometeram atos infracionais ou crimes. Longe de serem representativos da totalidade dos pacientes em HCTPs, os casos de violência que ocasionalmente chegam à mídia acabam por estigmatizar toda uma população que, em sua maioria, necessita de cuidado, compreensão e oportunidades de reinserção social. É preciso desmistificar a perigosa generalização que associa transtorno mental à violência, reconhecendo que a imensa maioria dessas pessoas, como João, não apresenta traços de psicopatia ou periculosidade inerente. Há mais de um século, pessoas com transtornos mentais em conflito com a lei são excluídas da sociedade, privadas de seus direitos e submetidas a tratamentos inadequados, muitas vezes mais prejudiciais do que benéficos. Essa realidade evidencia a necessidade urgente de combater o estigma, promover o diálogo entre saúde e justiça e criar políticas públicas que respeitem os direitos humanos e priorizem o cuidado adequado dessa população. E, como essa história ainda está sendo escrita, resta a certeza de que João poderá, enfim, viver plenamente em um lar – em sua nova casa, a Residência Terapêutica. Marcos, ao compartilhar comigo essa trajetória de lutas e a memória constante do pai, sorri com a esperança renovada: “Agora, João pode voltar a ser um cidadão!”. Este artigo é uma homenagem ao Dia Nacional da Luta Antimanicomial, celebrado em 18 de maio. A data nos lembra da importância de lutar por uma sociedade mais justa e inclusiva, onde as pessoas com transtornos mentais tenham seus direitos garantidos e possam viver com dignidade e liberdade. José Alberto Roza Júnior é Psicólogo Clínico. Professor. Doutor em Psicologia/Saúde Mental (USP). Atuou por mais de 15 anos em serviços de Saúde Mental e Reforma Psiquiátrica. | A A |

| OUTRAS PALAVRAS |

Portal Membro desde 13/12/2024 Segmento: Notícias Premiações: |

A A | Mulheres eram forçadas a engravidar em fazendas de reprodução de escravizados Mulheres eram forçadas a engravidar continuamente, enquanto homens eram colocados na posição de “reprodutores”. Os bebês ficavam pouco tempo com a mãe e logo eram negociados pelos senhores de escravos como mercadoria. A investigação foi feita com apoio do Pulitzer Center Um dos aspectos menos conhecidos da escravidão no Brasil é também um de seus lados mais sombrios: a reprodução sistemática de pessoas escravizadas. Mulheres eram forçadas a engravidar continuamente, enquanto homens (os mais fortes e saudáveis) eram colocados na posição de “reprodutores”. Os bebês ficavam pouco tempo com a mãe e logo eram negociados pelos senhores de escravos como mercadoria. Exatamente como funciona hoje uma fazenda de criação de gado. O tema é pouco conhecido no país porque não há muitos documentos históricos – em parte por causa da destruição de arquivos ligados à escravidão no fim do regime, e em outra medida por ser uma atividade ilegal, feita às escondidas. As informações que se tem sobre o assunto baseiam-se principalmente em relatos orais e no que sobrou de censos e controles de natalidade das fazendas. O pesquisador e jornalista Laurentino Gomes, autor de uma trilogia de livros sobre a escravidão brasileira, encontrou ao menos duas fazendas que serviam como espaço de reprodução de escravizados. Uma delas fica em Remígio, na Paraíba, e a outra em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Ele acredita que havia muitas outras espalhadas pelo interior do país, mas que acabaram desaparecendo aos olhos dos historiadores. “Essa é uma prática muito camuflada no Brasil, muito dissimulada, mas que permeou todo o sistema escravista”, afirma. Localizada na região de Campina Grande, a segunda maior cidade da Paraíba, a fazenda de Remígio é conhecida até hoje pelos moradores do entorno como “a maternidade”. Lá era o lugar em que as escravizadas de Francisco Jorge Torres, um português que se mudou para o Brasil no início do século 19 e fez fortuna com a criação e venda de pessoas, iam para dar à luz os bebês que depois seriam comercializados por ele. Pelo menos cem crianças tiveram esse destino. Além de servir para a reprodução de pessoas, o local funcionava também como fazenda de criação de gado e curtume. Ainda hoje é possível ver as ruínas do que, naquela época, era uma casa de pedra com paredes grossas, apenas uma porta de entrada e saída e uma janela gradeada, onde as escravizadas faziam o parto e passavam os primeiros dias – o único momento em que podiam ficar junto com os filhos. Pequenos buracos na parede serviam para os capitães do mato ouvirem o que estava acontecendo dentro, para identificar quando um bebê nascia e evitar que a mãe escondesse a criança para tentar fugir com ela depois. | A A |

| AGÊNCIA PÚBLICA |

Portal Membro desde 25/08/2017 Segmento: Notícias Premiações: |

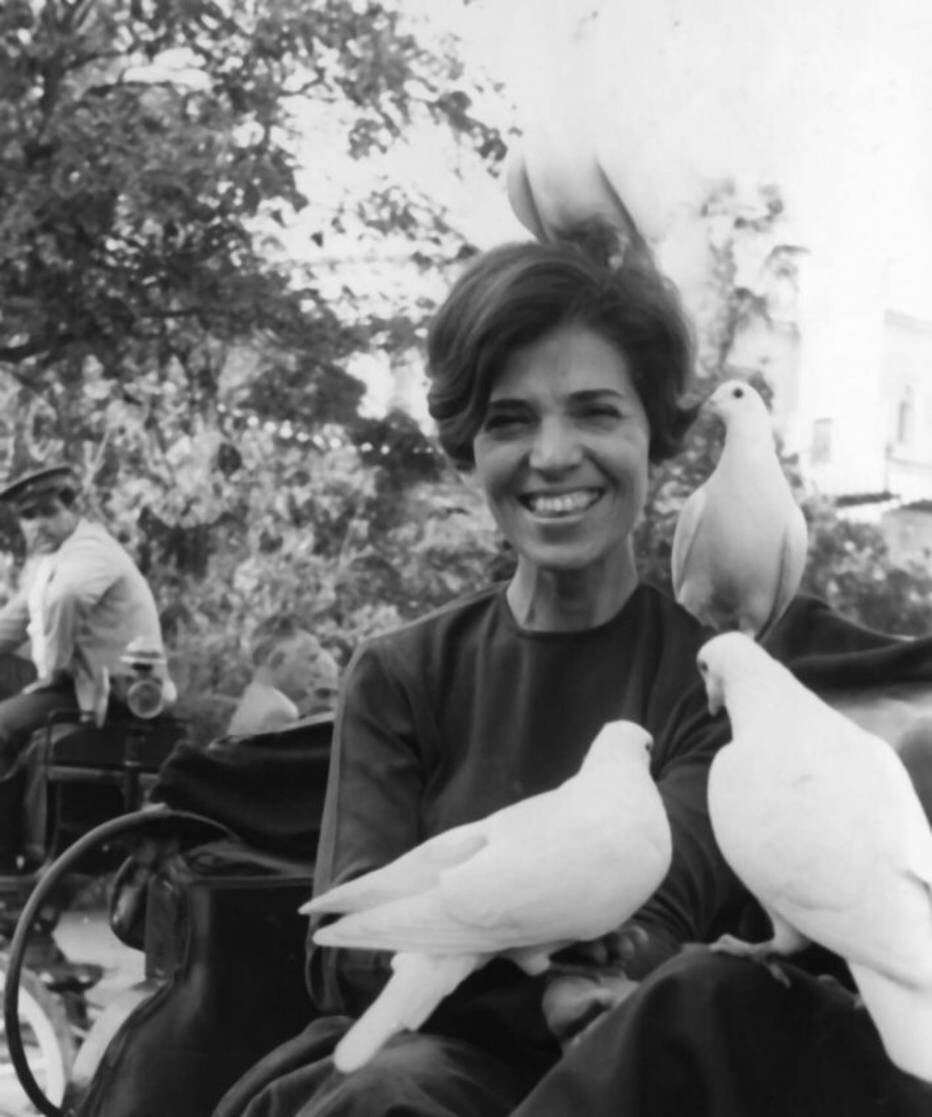

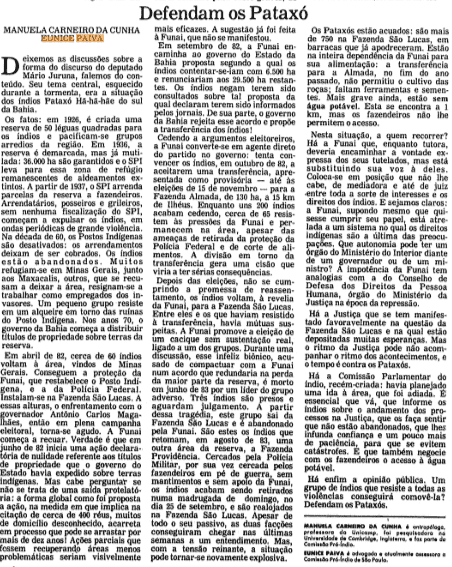

A A | ‘Ainda estou aqui’: Como advogada, Eunice Paiva deixou legado para o direito indígena No último 7 de novembro, a advogada Maíra Pankararu, primeira indígena a participar da Comissão de Anistia, saiu emocionada da estreia de Ainda estou aqui. “Fico muito agradecida, porque ainda são poucos os que discutem o que foi a ditadura para nós, povos indígenas”, disse Pankararu à Agência Pública. O filme recém-indicado ao Globo de Ouro e que, há poucos dias, se tornou a maior bilheteria do cinema brasileiro no pós-pandemia, conta a busca de Eunice Paiva pelo reconhecimento do assassinato de seu marido, o ex-deputado Rubens Paiva, pela ditadura militar. Mas, entre as várias batalhas que marcaram a trajetória de Eunice, o filme do diretor Walter Salles destaca também sua atuação como uma das raras advogadas na época especializadas em direito indígena. Entre 1964 e 1985, período definido por Pankararu como um “banho de sangue” para os povos indígenas, o governo militar perseguiu, expulsou milhares de suas terras e colocou dezenas em campos de trabalho forçado e prisões. A Comissão Nacional da Verdade (CNV) estimou que pelo menos 8.350 indígenas foram mortos no período – “em decorrência da ação direta de agentes governamentais ou da sua omissão”. O número, aterrador, se refere a apenas dez povos estudados pela CNV – são 305 no Brasil. Desaparecidos e mortos políticos, caso de Rubens Paiva, foram 434, conforme a CNV. “A gente ainda não tem noção sobre o que aconteceu com os povos indígenas na ditadura”, afirma Pankararu. Foi nessa época brutal que Eunice se especializou na defesa jurídica dos povos indígenas, assinando pareceres judiciais, buscando indenizações e demarcações de terras, publicando artigos e livros e contribuindo para as discussões que resultariam no capítulo “Dos índios” da Constituição Federal de 1988. “Eunice é de uma expressão tão grande que é impossível contar a história do movimento indígena nos anos 70 e 80 sem fazer referência à contribuição dela, tanto do ponto de vista jurídico quanto do ponto de vista humanitário”, afirmou o líder, ativista e escritor Ailton Krenak em entrevista à CBN. O foco de Ainda estou aqui, baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, é a batalha de Eunice para que o governo ditatorial reconhecesse o que fez com seu marido, levado por policiais à paisana em janeiro de 1971 para nunca mais retornar. Mas, ao mencionar a dedicação posterior dela ao direito indígena, o longa abre um caminho para que outra memória coletiva seja também recuperada. “O direito à memória e à verdade é o direito à nossa identidade, o direito de sanarmos as nossas feridas e esses traumas que se tornaram intergeracionais”, resume Daiara Tukano. Artista e mestre em direitos humanos, Tukano também viu no filme um convite para que as pessoas se somem à luta dos povos indígenas e conheçam as histórias daqueles que Eunice defendeu – entre eles, os Pataxó, da Bahia; os Zoró, do norte de Mato Grosso; os Kayapó, do Xingu; e os Yanomami, de Roraima. A Comissão Nacional da Verdade (CNV) estimou que pelo menos 8.350 indígenas foram mortos no período da ditadura militar Eunice e a causa indígena Dois anos depois de Rubens Paiva ter desaparecido nos porões do DOI-Codi, no Rio de Janeiro, Eunice voltou para São Paulo com a família e entrou na Faculdade de Direito. Os estudos lhe deram mais ferramentas para buscar justiça para o seu e para outros casos de desaparecidos políticos, lutar pela redemocratização do país e entrar na causa indígena. “A minha mãe tinha uma vida incrível, porque ela ficou viúva aos 41 [anos], com cinco filhos, se formou em direito e virou uma militante muito intensa com relação à anistia, redemocratização, Diretas-Já, Constituinte. Ela começou com o direito de família, mas depois se especializou em direito indígena. Ela era uma das pouquíssimas especialistas em demarcações de terras indígenas e passou a ser requisitada”, contou Marcelo, filho de Eunice e Rubens, em entrevista a Drauzio Varella, em 2016, meses após ter lançado o livro. Em 1987, ela foi uma das fundadoras do Instituto de Antropologia e Meio Ambiente (Iamá) , organização não governamental que colaborou para a criação de vários projetos de saúde, educação e política para povos indígenas, na qual atuou até 2001. No final da década de 1980, Eunice trabalhou também no conselho consultivo da Fundação Mata Virgem, que geria, no Brasil, os recursos de uma organização fundada pelo músico Sting – convertido definitivamente à causa indígena após ter feito uma turnê mundial ao lado do líder Raoni Metuktire para angariar fundos para a demarcação da Terra Indígena Menkragnoti, dos Kayapó, no Xingu, homologada em 1993. Eunice foi uma das fundadoras das fundadoras do Instituto de Antropologia e Meio Ambiente Antes disso, ainda na ditadura, Eunice participou da Comissão Pró-Índio de São Paulo, grupo fundado por antropólogos em 1978 como reação à tentativa do governo militar de alterar a lei para separar os indígenas em dois grupos: aqueles que seguiam suas “tradições” e, portanto, ainda precisavam ser “tutelados” pelo Estado; e aqueles que tinham se “emancipado” por terem se “aculturado”. A divisão arbitrária não passava de uma manobra para retirar do segundo grupo o direito à terra – reconhecido desde o tempo do Brasil Colônia e protegido pelas constituições desde 1934. A estratégia não passou despercebida. “Essa questão de ‘emancipar’ os índios, que era o termo usado, mobilizou a sociedade civil de um modo incrível, porque foi, digamos, o modo de expressar resistência e repúdio à ditadura no fim da década de 1970, quando a oposição estava muito subjugada”, lembra a antropóloga Manuela Carneiro da Cunha, uma das fundadoras da Comissão Pró-Índio e referência em antropologia no país. A demarcação de terras indígenas se tornou uma palavra de ordem, estampada até em adesivos colados nos automóveis de cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador, contou a antropóloga. Naquela época, o ordenamento jurídico do país considerava os indígenas como “relativamente capazes” (mesmo status das mulheres casadas). Assim, eles não podiam fazer negócios, celebrar contratos e entrar com ações judiciais, prerrogativas reservadas ao “tutor” – representado, primeiro, pelo Serviço de Proteção ao Índio (SPI) e, depois, pela Fundação Nacional do Índio (Funai), criada em 1967. Funai militarizada e a disputa pela terra Só que a própria Funai, militarizada, era “o inimigo dos indígenas”, explica Carneiro da Cunha, retratada no filme ao lado de Eunice em uma cena de uma aula ministrada por elas na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. “Isso fazia com que, na realidade, eles não tivessem acesso à Justiça de forma autônoma.” Em 1983, as duas assinaram um artigo no jornal Folha de S.Paulo denunciando como a Funai havia agravado o conflito fundiário enfrentado pelos Pataxó do sul da Bahia. Pressionado pelo governo estadual, o órgão que deveria defender os indígenas atuou para remover e dividir a população, deixando-a exposta à violência da Polícia Militar e de fazendeiros. Reprodução do artigo no jornal Folha de São Paulo “Nesta situação, a quem recorrer?”, questionam. “Sejamos claros: a Funai, supondo mesmo que quisesse cumprir seu papel, está atrelada a um sistema no qual os direitos indígenas são a última das preocupações.” A Comissão Pró-Índio de São Paulo era justamente uma entidade a que os indígenas podiam recorrer, uma organização “para-raio” de conflitos, como define Márcio Santilli, fundador do Instituto Socioambiental (ISA) e presidente da Funai entre 1995 e 1996. “Indígenas que sofriam processos complicados de violência, tomada de terras, recorriam à Comissão [Pró-Índio] para ter algum tipo de apoio, nem que fosse no plano da denúncia desses fatos. Era um período em que havia pouca gente com formação que pudesse ajudar”, conta. Eunice era uma dessas pessoas, assim como os juristas Dalmo Dallari (1931-2022), referência em teoria do estado, e Carlos Marés, professor da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Na época, eles desempenhavam o papel que mais tarde seria delegado ao Ministério Público Federal (MPF) pela Constituição de 1988. “Quando você vê alguém falando que o Ministério Público denunciou, entrou com ação, fez não sei o quê, a Eunice Paiva já fazia isso antes do Ministério Público existir”, disse Krenak à CBN. Em 1986, Eunice escreveu um parecer fundamental para a demarcação da Terra Indígena Zoró, reconhecida no ano seguinte. Contatados oficialmente em 1977, os Zoró viram sua população se reduzir drasticamente após uma série de surtos epidêmicos trazidos pelos invasores que seguiam o asfaltamento da BR-364 (entre Cuiabá e Porto Velho). “Os direitos dos índios à posse de suas terras são direitos intransponíveis e que não podem ser negociados, inexistindo qualquer impugnação válida capaz de anular, restringir, extinguir ou modificar os direitos da comunidade Zoró sobre a terra que é seu habitat natural”, escreveu Eunice como avaliadora do impacto do Programa Polonoroeste para os indígenas. A pavimentação da rodovia entre as capitais de Mato Grosso e de Rondônia foi uma das principais ações do Polonoroeste, criado pelo governo João Figueiredo em 1981, financiado por empréstimos de milhões do Banco Mundial e devastador para os povos indígenas dos dois estados. Ditadura: grandes obras e violência Com seus programas de “integração” e grandes obras de infraestrutura, como as rodovias Transamazônica e Cuiabá-Santarém, a ditadura exacerbou a opressão, em todos os níveis, contra os indígenas, deixando um legado de violações nunca reparado. Na raiz dessa violência, que também se perpetua até hoje, estava o direito à terra, classificado por Eunice como o “mais valioso” para os indígenas. Em um livro de 1985, escrito com a antropóloga Carmen Junqueira, ela lembra que o Estatuto do Índio, de 1973, havia dado cinco anos para a Funai demarcar todas as terras indígenas. O prazo havia se esgotado sem que as áreas demarcadas atingissem um terço do total. “Parece-me que o problema da terra, no Brasil, hoje, é um problema crucial. Observamos uma verdadeira corrida para o oeste, no sentido da ocupação do território, estimulada, inclusive, pelo próprio governo, no sentido da defesa desses territórios contra eventuais invasores estrangeiros. Enfim, essas coisas que os militares muito enfatizaram”, disse ela durante uma reunião da Comissão Pró-Índio em 1986. “Acho que o problema da terra, indígena ou não, deveria ser tratado de forma harmoniosa, estabelecendo quais são os direitos indígenas e os outros organismos se adequarem a isto. E não o contrário. A adequação tem sido feita com prejuízo dos direitos das terrasindígenas”, afirmou. No livro O Estado contra o índio, publicado em 1985, Eunice e Carmen se debruçam sobre décadas de documentos estatais para reconstituir todo o tratamento dado, ao longo da história legislativa brasileira, aos indígenas e ao direito deles à terra. Na obra, elas criticam a política indigenista e denunciam as seguidas violações de direitos humanos. Para as autoras, um dos sintomas da “discriminação racial” e “violação aos direitos humanos” enfrentadas pelos indígenas estava na falta de apuração e solução dos crimes cometidos contra as comunidades. Elas listam, então, 15 assassinatos entre 1975 e 1983 que ficaram “sem solução”. Entre eles o do líder guarani Marçal de Souza, que chegou a participar de reunião da Comissão Pró-Índio e foi morto por pistoleiros em Campestre, em Antônio João, no Mato Grosso do Sul. Em um desses prolongamentos da história, até hoje fazendeiros disputam áreas indígenas no estado, em um conflito fundiário violento que, há anos, deixa mortos e feridos. Recentemente, em setembro, também em Antônio João, o jovem Neri Guarani Kaiowá foi morto a tiros durante uma ação da Polícia Militar contra a retomada dos indígenas em uma fazenda, segundo informações do Conselho Indigenista Missionário (Cimi). O caminho para a Constituição de 1988 Para Manuela Carneiro da Cunha, o trabalho realizado pela Comissão Pró-Índio deixou um “enorme legado” para a pesquisa acadêmica e para a formulação jurídica dos artigos da Constituição de 1988“Essas pessoas que tomaram o front nesse período [da ditadura] tinham que tirar leite de pedra para conseguir fazer a defesa dos povos indígenas com os instrumentos precários que existiam”, afirma Santilli. Para Manuela Carneiro da Cunha, esse trabalho realizado pela Comissão Pró-Índio deixou um “enorme legado” para a pesquisa acadêmica e para a formulação jurídica dos artigos da Constituição de 1988 – como o revolucionário texto do artigo 231, que sacramentou o conceito de “direito originário”, recuperado pelo trabalho do grupo. Os advogados que atuavam na Comissão Pró-Índio foram importantes também em uma das grandes batalhas da Constituinte: o debate sobre mineração em terras indígenas. Segundo Ailton Krenak, advogados como Eunice, Dalmo Dallari e Carlos Marés aconselharam as lideranças envolvidas nas discussões a impedir a autorização ao garimpo no texto constitucional. Eunice já conhecia o problema por sua atuação como advogada da Comissão pela Criação do Parque Yanomami (CCPY), área invadida por milhares de garimpeiros no final da década de 1980, estimulados pelas seguidas investidas do governo e de parlamentares para autorizar a exploração de cassiterita na região. O chamado “ouro negro”, usado na fabricação de vidros e de latas e, atualmente, até de telas de celulares, ainda hoje é extraído ilegalmente da Terra Indígena Yanomami. Além de preparar o caldo jurídico para a Constituinte, a Comissão Pró-Índio de São Paulo também teve um papel relevante ao reunir líderes indígenas que se tornaram referências para o movimento indígena, como o próprio Krenak, Raoni, Marcos Terena, Álvaro Tukano, entre outros. “Eles foram apoiadores importantes ao promover esses encontros das lideranças que construiriam as propostas para os nossos direitos na Constituinte, a presença indígena dentro dos espaços democráticos do país”, diz Daiara Tukano, filha de Álvaro. Na história pessoal da família da artista, Eunice é lembrada também por ter assinado um parecer para que o cartório de Pinheiros, em São Paulo, aceitasse registrar Daiara como Daiara Hori, em uma época em que nomes indígenas não eram aceitos. A representação indígena era uma das preocupações da advogada, que já em 1985 apontava como “defeito grave” na concepção da Funai a ausência de indígenas nos quadros do órgão. Quase 40 anos depois, ela provavelmente ficaria satisfeita em ver Joenia Wapichana na presidência do órgão. Além de um movimento indígena fortalecido, representado juridicamente por suas próprias organizações, como a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib). “Tem agora um movimento indígena tanto de mulheres quanto de homens que é nacional, e isso é de extrema importância”, afirma Manuela Carneiro da Cunha. “Lembrar da Eunice também é agradecer e celebrar o trabalho de todos aqueles que foram nossos parceiros e continuam de pé do nosso lado”, diz Daiara. “Eu fiquei muito tocada que ela resolveu virar advogada para construir justiça em um momento em que a maior parte da nossa população não tinha condições para isso. Hoje nós temos nossos advogados, nossos professores, nossos doutores, mas precisamos que todos conheçam essa parte da história, que é uma história coletiva, a história de um país.” Maíra Pankararu faz coro: “A memória dessas violências não é uma memória só dos povos que as sofreram. É uma memória da sociedade brasileira, que precisa entender o que foi a ditadura para os povos indígenas, para daí entender o que de fato foi a ditadura como um todo”. Edição: Giovana Girardi | A A |

| AGÊNCIA PÚBLICA |

Portal Membro desde 25/08/2017 Segmento: Notícias Premiações: |

Comentários

Postar um comentário