GEOPOLITICA

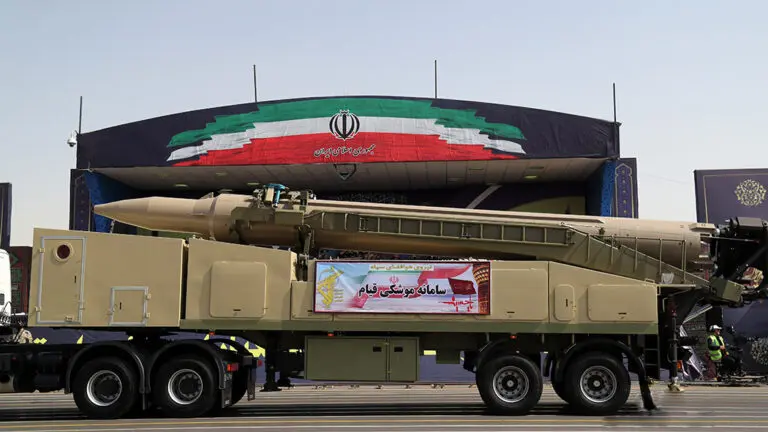

A A | Davi vs. Golias: o Iêmen enfrenta IsraelNum mundo ultraglobalizado, interromper um ponto nodal do tráfego marítimo desarranja o sistema. Por sabê-lo, os Houthis podem defender os palestinos e mostraram que é possível enfrentar a opressão com inteligência e coragem Por Ashok Kumar, em Jacobin | Tradução: Antonio Martins Em 12 de maio, um artigo do New York Times intitulado “Por Que Trump Declarou Vitória Sobre a Guerrilha Houthi” revelou involuntariamente o fracasso da coalizão liderada pelos EUA no Iêmen. O texto destacou que, enquanto os Estados Unidos queimavam munições, os Houthis iemenitas (também denominados Ansar Allah), continuavam a atacar navios e abater drones impunemente. Em outras palavras: o Iêmen, um dos países mais pobres do mundo, impôs com sucesso um bloqueio ao Mar Vermelho — uma das rotas marítimas mais críticas do mundo — enquanto os EUA e seus aliados patinavam, desperdiçando bilhões em defesa antimísseis, contra um oponente que os superou em cada novo lance. As operações militares dos EUA no Iêmen resultaram em baixas civis significativas, com estimativas drasticamente conflitantes. A Airwars, um monitor de conflitos baseado no Reino Unido, documenta centenas de mortes de civis iemenitas em 181 ações militares estadunidenses desde 2002. Esses números contrastam dramaticamente com os relatórios do Pentágono, que admitem apenas treze mortes civis. Vista de forma mais ampla, a guerra civil iemenita, em curso desde 2014, provou-se ainda mais devastadora. Especialistas independentes estimam que os bombardeios e o bloqueio da coalizão liderada pela Arábia Saudita — apoiada por Washington — tenham contribuído para mais de 150 mil mortes, e sejam parte de um conflito que já custou centenas de milhares de vidas iemenitas no total. Como tudo isso aconteceu? Três fatores-chave explicam a capacidade dos Houthis de manter o bloqueio apesar da oposição ocidental: seu controle sobre um ponto geográfico vital, seu arsenal doméstico de mísseis e drones, e as vulnerabilidades inerentes à indústria naval globalizada e oligopolizada O bloqueio que abalou o mundoEm 19 de novembro de 2023, combatentes Houthis abordaram o navio Galaxy Leader, vinculado a Israel, no Mar Vermelho, estabelecendo o primeiro bloqueio naval da história imposto por uma força sem marinha própria. A partir daquele momento, o Iêmen bloqueou efetivamente uma das rotas comerciais mais vitais do mundo, interrompendo um terço do tráfego global de contêineres e quase um quarto de todo o comércio marítimo entre países sem fronteiras comuns. Os choques econômicos foram imediatos. Gigantes do transporte marítimo redirecionaram navios para o Cabo da Boa Esperança (no sul do continente africano) pela primeira vez em mais de 150 anos, fazendo disparar os tempos de transporte, custos e prêmios de seguro. Quando começou, em 14 de novembro de 2023, o bloqueio visava apenas navios com destino a Israel. Desde o princípio, os Houthis assumiram o compromisso de acabar com o genocídio em Gaza, pressionando Israel economicamente. Os Estados Unidos responderam com a Operação Guardião da Prosperidade, uma coalizão de vinte nações — parte das quais se recusou a ser identificada publicamente — destinada a proteger o comércio no Mar Vermelho. Mesmo assim, o bloqueio do Ansar Allah continuou. Sua estratégia revelou uma mudança de paradigma fundamental na guerra nos mares: um ator não estatal, usando tecnologia barata e de produção doméstica, superava a aliança militar mais poderosa da história. No início de 2025, um frágil cessar-fogo foi estabelecido. O bloqueio do Mar Vermelho foi temporariamente suspenso. Porém, em março, quando Israel rompeu a trégua e intensificou sua campanha de fome em Gaza, o Ansar Allah agiu rapidamente para reimpor o cerco marítimo. Desta vez, os EUA lançaram uma campanha de bombardeios unilateral contra o Iêmen, com a Grã-Bretanha — sempre a parceira júnior leal — rapidamente alinhando-se. O poder dos pontos geográficos estratégicosO estreito de Bab el-Mandeb, uma passagem de trinta e dois quilômetros de largura entre o Iêmen e o Djibuti, é um dos gargalos mais críticos do comércio global. Cerca de 12% a 15% de todo o comércio mundial passam por ele, incluindo 12% do petróleo e 30% dos bens transportados em contêiners do planeta. Quando o Ansar Allah (Houthis) fechou o estreito, o impacto econômico foi colossal. Sob condições normais, os transtornos em Bab el-Mandeb custam à economia global cerca de US$ 23 bilhões por ano. Imagine, então, num bloqueio total. Sem acesso ao estreito, os navios foram forçados a desviar pela longa e tempestuosa rota ao redor do Cabo da Boa Esperança, na África, adicionando semanas aos tempos de trânsito e milhões em custos de combustível por viagem. Os Estados Unidos e seus aliados não podiam simplesmente bombardear o problema. O controle do Iêmen sobre o litoral significava que até mesmo alguns mísseis ou drones bem posicionados poderiam deter o transporte comercial indefinidamente. Produção doméstica de armas e apoio do IrãA geografia, por si só, não explica o sucesso da estratégia do Ansar Allah. Na última década, o grupo construiu uma indústria bélica doméstica notável, produzindo mísseis de cruzeiro, mísseis balísticos e drones capazes de atingir navios a centenas de quilômetros de distância. O Irã teve um papel crucial nesse desenvolvimento, fornecendo know-how técnico, componentes de mísseis e treinamento. Pelo menos desde 2014, a Força Quds do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica enviou assessores e armas para o Iêmen por via aérea e marítima, ajudando o Ansar Allah a estabelecer fábricas de mísseis em Saa’da. Mas a capacidade do Iêmen de adaptar tecnologia comercial para uso militar — como drones de fabricação chinesa reconfigurados — foi igualmente importante. Essa combinação de inovação doméstica e apoio estrangeiro permitiu ao Ansar Allah travar uma guerra assimétrica contra adversários muito mais ricos. A fragilidade do comércio marítimo globalA incapacidade dos EUA e seus aliados de interromper o bloqueio do Ansar Allah expôs os custos ocultos por trás da “eficiência” do capitalismo marítimo moderno. A marcha da indústria naval nas últimas décadas em direção à consolidação e à escala minou a estabilidade das rotas comerciais marítimas. Essa fragilidade foi explorada com efeito devastador por grupos como o Ansar Allah. Hoje, o comércio global passa por um funil cada vez mais estreito. Nos últimos cinco anos, três ou quatro alianças de navegação controlaram mais de 90% do tráfego de contêineres entre Ásia, Europa e América do Norte. As frotas dessas alianças são compostas por navios porta-contêineres ultragrandes (ULCVs), impensáveis há algumas décadas. Nos anos 1980, os maiores navios carregavam 4.500 contêineres; hoje, um ULCV típico transporta 24.000. Mas a adoção do transporte em larga escala também teve um custo. Esse novo modelo trouxe três consequências principais: -A restrição portuária: ULCVs exigem portos de águas profundas com infraestrutura especializada, tornando apenas alguns poucos hubs globais capazes de atendê-los. -A armadilha da eficiência: A busca por capacidade máxima eliminou toda folga do sistema. O transporte moderno funciona na precisão just-in-time, onde atrasos medidos em horas podem causar congestionamentos de semanas. Quando o navio Ever Given bloqueou o Canal de Suez em 2021, estrangulou 12% do comércio global por seis dias. -O domínio das alianças: Com controle quase total das rotas vitais, as alianças de transporte criaram um sistema onde sua aversão ao risco tornou-se uma profecia autorrealizável. Quando as seguradoras hesitam ou exigem prêmios crescentes, as alianças redirecionam suas rotas em massa – como fizeram durante o bloqueio do Ansar Allah. A revolução dos contêineres, iniciada nos anos 1960, tornou este sistema possível, aumentando a produtividade portuária em cem vezes. Mas também eliminou os amortecedores que antes absorviam os choques. No passado, os estivadores moviam a carga peça por peça, criando redundâncias naturais. Hoje, máquinas automatizadas movem montanhas de contêineres em horas — até que algo de errado. O Ansar Allah aparentemente entendeu perfeitamente esse cálculo. Eles não precisavam derrotar a Marinha dos EUA; apenas fazer com que os prêmios de risco do Mar Vermelho superem seus lucros. O Comandante Eric Blomberg, que supervisionou a Operação Guardião da Prosperidade, admitiu com relutância: “nós [EUA] só precisamos errar uma vez… Os Houthis só precisam acertar uma.” Este é o paradoxo do capitalismo do século XXI: as mesmas eficiências que geram lucros impressionantes também criam vulnerabilidades catastróficas. A maior força do sistema – sua interdependência fortemente entrelaçada – tornou-se sua maior fraqueza, quando confrontada com um movimento capaz de explorar seus pontos de pressão. A crise econômica de IsraelO bloqueio atingiu Israel de forma especialmente dura. Cerca de 60% de seu PIB depende do comércio, e 99,6% disso (por peso, 65% por volume) é transportado por mar. Três portos – Haifa, Ashdod e Eilat – operam 80% do tráfego marítimo do país. Mas em meados de 2024, a Eilat – que opera ligação vital de Israel com a Ásia pelo Mar Vermelho – estava efetivamente morta, tendo declarado falência oficialmente ao parlamento (Knesset). Os navios recusaram-se a arriscar a viagem, optando pelo desvio de 11.000 milhas náuticas ao redor da África. Os prêmios de seguro dispararam 900%, e os custos de transporte da China para a Europa quadruplicaram. “Até as aclamadas exportações de gás natural de Israel foram paralisadas. O país perdeu a chance de realizar seu sonho de se tornar um hub regional de exportação de gás natural liquefeito (GNL), dada a dificuldade e o custo de trazer grandes petroleiros para seus portos. Um novo capítulo da guerra assimétrica”O bloqueio do Ansar Allah no Mar Vermelho representou mais que um sucesso tático – revelou como atores menores podem alavancar as vulnerabilidades de uma economia global interconectada. Ao perturbar uma das rotas de navegação mais críticas do mundo, ele demonstrou que numa era de comércio hipereficiente, até capacidades militares limitadas podem ter efeitos estratégicos desproporcionais. Os EUA e seus aliados, apesar de seu poder de fogo esmagador, lutaram para conter uma campanha que visava não apenas navios, mas a economia subjacente do comércio marítimo. Enquanto a doutrina militar tradicional prioriza a força bruta, a abordagem do Ansar Allah explorou fraquezas sistêmicas – rotas de navegação consolidadas, logística just-in-time e mercados de seguros avessos ao risco.” O resultado foi uma crise que não poderia ser resolvida apenas com mísseis. Este conflito tem implicações mais amplas sobre como o poder é projetado no século XXI. O domínio militar já não garante controle quando pontos de pressão econômica – rotas de navegação, cadeias de suprimentos, sistemas financeiros – podem ser contestados por meios não convencionais. As ferramentas da globalização, projetadas para maximizar a eficiência, também criaram novas vulnerabilidades. | A A |

| OUTRAS PALAVRAS |

Portal Membro desde 13/12/2024 Segmento: Notícias Premiações: |

A A | Embaixada do Brasil é alvo de ataque na República Democrática do CongoMultidão retirou bandeira brasileira em protesto; governo condena violência e pede proteção das missões diplomáticas A Embaixada do Brasil em Kinshasa, capital da República Democrática do Congo, foi alvo de ataques no domingo (28), durante protestos contra representações diplomáticas estrangeiras. Manifestantes removeram e levaram embora a bandeira brasileira do prédio, embora o encarregado de negócios e os funcionários da missão não tenham sido atingidos no incidente. O governo brasileiro expressou “grave preocupação” com os ataques e ressaltou a inviolabilidade das missões diplomáticas, conforme previsto no direito internacional. O Itamaraty afirmou confiar que “o governo congolês envidará todos os esforços para controlar a situação”. A crise ocorre em meio ao agravamento do conflito no leste da RD Congo, especialmente na cidade de Goma, onde a situação humanitária tem se deteriorado. O Brasil exortou as partes envolvidas a retomarem o cessar-fogo e apoia os esforços de mediação dos processos de Luanda e Nairóbi para pacificação na região dos Grandes Lagos. O governo brasileiro também condenou “de forma veemente” os ataques contra tropas da Missão da ONU para Estabilização da RDC (Monusco) e da missão da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral (SAMIRDC), que resultaram na morte de pelo menos 13 militares. O Brasil mantém 22 militares na Monuscoe reforçou o apelo para que todas as partes garantam a segurança do pessoal da ONU. “O Ministério das Relações Exteriores recomenda que brasileiros e brasileiras residentes, em trânsito ou com viagem marcada no país acompanhem a página e as mídias sociais da Embaixada do Brasil em Kinshasa, mantenham-se informados sobre a situação de segurança nas áreas onde se encontram e evitem aglomerações”, diz um comunicado emitido pela pasta. | A A |

| A REFERÊNCIA |

Portal Membro desde 23/12/2021 Segmento: Notícias Premiações: Prêmio Portal do Ano 2023 |

A A | A A |

| A REFERÊNCIA |

Portal Membro desde 23/12/2021 Segmento: Notícias Premiações: Prêmio Portal do Ano 2023 |

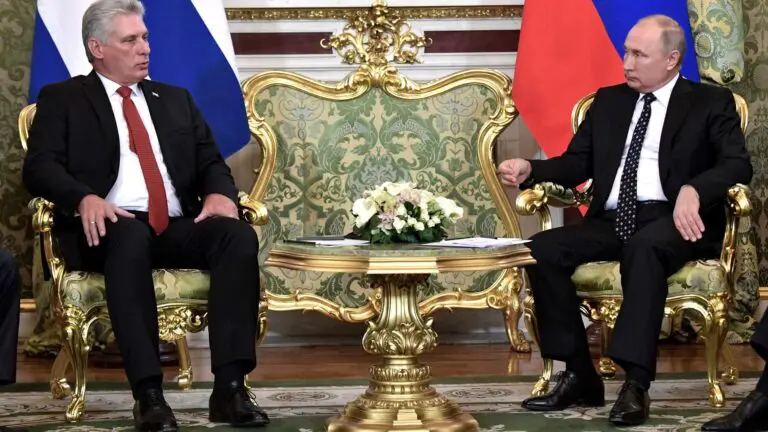

A A | Jorge, um recruta cubano, acreditava que obter um passaporte russo seria o passaporte para uma vida melhor. Contudo, a decisão o levou à linha de frente de um dos conflitos mais brutais da atualidade: a guerra entre Rússia e Ucrânia. A história, relatada pelo site Politico, revela um sistema que usa a promessa de cidadania e altos salários para atrair estrangeiros ao combate, apenas para prendê-los no conflito indefinidamente. Com a necessidade de reforçar suas tropas, Moscou tem recrutado estrangeiros de várias regiões, como Nepal, Gana, Síria e Sri Lanka. No caso de Cuba, o regime autoritário e as sanções norte-americanas transformaram a oferta russa em uma saída para muitos. “Agora, dizem que, por sermos cidadãos russos, precisamos continuar lutando até o fim da guerra”, relata Jorge, que está na região de Kursk. Seu depoimento, junto com outros casos semelhantes, ilustra como esses recrutas estão sendo usados como peças descartáveis. Embora muitos tivessem a esperança de trabalhar em funções civis na Rússia, outros admitiram ter se alistado conscientemente devido às dificuldades financeiras. A realidade, porém, foi cruel. Muitos cubanos tiveram seus passaportes confiscados pelas autoridades russas, ficando presos à guerra. David, cujo contrato de um ano acabou em julho, relata que seu documento foi retirado sob o pretexto de segurança. “Estão usando a cidadania para nos prender. Parece chantagem”, desabafou. Desde o início da guerra em 2022, o presidente russo Vladimir Putin evitou uma segunda mobilização geral, preferindo atrair voluntários estrangeiros e oferecendo cidadania expressa. Enquanto isso, os mobilizados, nativos ou estrangeiros, permanecem na linha de frente por tempo indeterminado. Essa estratégia tem sido amplamente criticada por grupos de direitos humanos. A relação entre Moscou e Havana também suscita questionamentos. Em 2023, após relatos sobre o recrutamento de cubanos, o governo de Miguel Díaz-Canel classificou os homens como “mercenários” e alegou punir os responsáveis. Apesar disso, o recrutamento continuou. Críticos do regime cubano apontam que a cooperação com Moscou é movida pela dependência de combustíveis e trigo russos, enquanto recrutas cubanos são usados como moeda de troca. O impacto desse cenário é devastador. David, que sofreu ferimentos de estilhaços, confessou que as condições na linha de frente são desumanas. “Faço o que disse que nunca faria. É matar ou morrer, e tenho quatro filhos para sustentar”, afirmou. Enquanto isso, outros enfrentam traumas psicológicos e continuam sendo enviados ao front, muitas vezes antes mesmo de seus ferimentos cicatrizarem. Para os cubanos, fugir tornou-se uma opção desesperada, mas arriscada. Carlos Estrada González, que tentou escapar, foi punido com seis dias sem comida em um buraco. Outros simplesmente desapareceram, como Denis Frank Pacheco Rubio, que morreu em combate apesar de seu contrato ter expirado meses antes. | A A |

| A REFERÊNCIA |

Portal Membro desde 23/12/2021 Segmento: Notícias Premiações: Prêmio Portal do Ano 2023 |

A A | A Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou uma série de medidas de contenção financeira em resposta à decisão dos Estados Unidos de deixar a entidade. O corte de recursos por parte do maior financiador da organização teve um impacto significativo em suas operações, conforme detalhado em um e-mail interno obtido pelo Politico. Entre as ações imediatas, a OMS decidiu congelar novas contratações, com exceção de áreas consideradas essenciais, e reduzir drasticamente os custos com viagens. Além disso, reuniões devem ser realizadas exclusivamente no formato virtual, salvo em situações excepcionais, enquanto missões técnicas aos países serão limitadas ao estritamente necessário. Outras medidas incluem a renegociação de contratos, a suspensão de reformas e investimentos em infraestrutura, salvo em casos que envolvam segurança ou redução de custos, e restrições à substituição de equipamentos de tecnologia. Declaração do diretor-geralO diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lamentou a decisão dos Estados Unidos em mensagem enviada aos funcionários. “Lamentamos profundamente essa decisão e esperamos que a nova administração reconsidere. Essa situação agravou ainda mais nossas dificuldades financeiras, criando incertezas significativas para nossos colaboradores”, afirmou no comunicado. Ele também destacou que novas medidas serão implementadas nos próximos meses e incentivou os funcionários a sugerirem formas de melhorar a eficiência da organização e mobilizar recursos. Repercussão internacionalFifa Rahman, consultora global em saúde, classificou os cortes como um “enorme golpe” para os Estados Unidos. Segundo ela, a decisão pode expor o país a maiores riscos em futuras crises sanitárias. “Sem a OMS, e considerando os problemas de desinformação enfrentados durante a última pandemia, os Estados Unidos precisarão de muita sorte no futuro”, disse em entrevista ao Politico. Enquanto isso, na Europa, Matteo Salvini, vice-primeiro-ministro italiano e líder da extrema direita, anunciou um projeto de lei para retirar a Itália da OMS. Apesar disso, uma porta-voz da primeira-ministra Giorgia Meloni declarou que ainda não há uma posição oficial do governo italiano sobre a proposta, conforme noticiado pela agência AFP. Contexto da decisãoOs Estados Unidos, historicamente o maior contribuinte financeiro da OMS, alegaram divergências com a gestão da organização, especialmente durante a pandemia de Covid-19. A retirada gera um impacto considerável, já que o financiamento norte-americano representava uma parcela significativa do orçamento da entidade. A medida ocorre em um momento crítico, no qual a OMS busca reforçar sua atuação global frente a desafios como pandemias, mudanças climáticas e o fortalecimento de sistemas de saúde em países vulneráveis. | A A |

| A REFERÊNCIA |

Portal Membro desde 23/12/2021 Segmento: Notícias Premiações: Prêmio Portal do Ano 2023 |

A A | A morte e a incapacidade de centenas de milhares de soldados russos, as tensões agudas no orçamento de defesa e uma iminente escassez de equipamentos militares fazem de 2025 o ano da verdade para as Forças Armadas de Moscou. Com a guerra em larga escala contra a Ucrânia completando quase três anos, as Forças Armadas da Rússia perderam até 700 mil soldados mortos, feridos ou desaparecidos em ação até outubro do ano passado. Estimativas de pesquisadores russos e da BBC sugerem que pelo menos 400 mil estão mortos ou gravemente feridos para retornar ao serviço. O recrutamento mal cobriu essas perdas, forçando a Rússia a usar recrutas para conter a ofensiva ucraniana de Kursk em agosto de 2024, importar tropas da Coreia do Norte e estender o uso de condenados e pessoas sob investigação criminal. Ao recorrer a tais medidas desesperadas, Moscou foi capaz de manter a pressão de combate e lentamente estender sua ocupação do território ucraniano, embora seu lento progresso não fosse considerado um sucesso quando julgado em relação à teoria militar russa. Em 2025, o recrutamento continuará sendo um desafio significativo para o Kremlin, degradando ainda mais sua capacidade de formar um exército moderno. Em dezembro de 2023, o presidente Vladimir Putin afirmou que 490 mil soldados contratados foram recrutados para as Forças Armadas durante os 12 meses anteriores. Um ano depois, ele admitiu que o número real para 2023 era muito menor, dizendo em um discurso que “mais de 300 mil” haviam se alistado. Este número se correlaciona com o relatório orçamentário anual, que detalhou aproximadamente 330 mil pagamentos únicos de 195 mil rublos (R$ 11,7 mil) para cada soldado contratado. Isso também confirma uma avaliação de alistamento de tropas publicada pelo CEPA em março de 2024. Putin anunciou o número oficial para 2024 no mesmo discurso, alegando que 430 mil soldados contratados foram recrutados durante o ano. Ele parece ter exagerado novamente. Atualmente, há apenas um relatório orçamentário para três trimestres de 2024 e ele sugere que menos de 230 mil foram inscritos entre janeiro e setembro. É muito improvável que mais 200 mil tenham se inscrito entre outubro e dezembro para corresponder à ostentação do presidente. Uma avaliação mais provável, que precisará ser verificada mais tarde no ano, é a de que entre 60 mil e 70 mil se juntaram no último trimestre, levando o recrutamento total em 2024 para cerca de 300 mil e, portanto, igualando o número do ano anterior. Esse número incluiria prisioneiros e pessoas sob investigação, que são elegíveis para se juntar ao exército em troca da retirada de acusações criminais. Além da escassez de recrutas, o Kremlin também enfrenta o desafio de mão de obra causado pelas perdas em combate. Havia 48 mil soldados russos desaparecidos em ação em dezembro de 2024, de acordo com uma gravação de comentários da vice-ministra da Defesa da Rússia, Anna Tsivileva, e mais de 50 mil consultas de cidadãos russos às autoridades ucranianas sobre soldados russos desaparecidos até janeiro de 2025. Esses números gritantes explicam por que as autoridades russas aumentaram repetidamente os pagamentos para aqueles que se alistaram para lutar em 2024. Eles também esclarecem a decisão de enviar soldados recrutados mal treinados para a região de Kursk e de trazer tropas da Coreia do Norte, permitindo que o Kremlin evitasse uma nova rodada de mobilização por coerção. Embora a opção de mobilização parcial ainda exista, isso provavelmente só aconteceria se algo extraordinário ocorresse na frente. Além disso, tal cenário hipotético teria que ressoar tanto com o povo russo quanto com as autoridades russas. E o fato é que nem mesmo a incursão da Ucrânia na região russa ocidental de Kursk desencadeou essa resposta. O recrutamento contínuo de presos e pessoas sob investigação baseia-se em uma abordagem de “recompensa e punição”, em que a “recompensa” é o dinheiro e a promessa de liberdade para aqueles que aceitam participar, enquanto a “punição” é a ameaça de violência brutal nas prisões e centros de detenção preventiva na Rússia para aqueles que se recusam. Considerando que há mais de 700 mil casos criminais na Rússia todos os anos e mais de 500 mil condenados, um número significativo de novos soldados poderia hipoteticamente ser recrutado desse grupo em 2025. Mas o problema do Kremlin não é apenas com o fornecimento de bucha de canhão suficiente. O corpo de oficiais também está se deteriorando devido a perdas, danificando a estrutura, disciplina e eficácia de combate das legiões danificadas do Kremlin. Em janeiro de 2025, havia mais de 5,4 mil oficiais russos confirmados mortos e mais da metade deles eram tenentes juniores, tenentes e tenentes seniores. O número de mortos implica que vários milhares de outros oficiais foram feridos, resultando em uma falta significativa de comandantes de nível inferior, uma deficiência que não pode ser rapidamente corrigida. A consequência tem sido uma deterioração inevitável na eficácia organizacional. O desafio para os militares russos não é a falta de vontade de lutar, mas a diminuição da capacidade de suas unidades de agirem como Forças Armadas regulares modernas devido à escassez de oficiais juniores capazes. A bucha de canhão do Kremlin pode fazer o exército ucraniano recuar e ganhar mais território, mas ainda assim ficará aquém quando avaliada em relação aos parâmetros da teoria militar russa, que diz que ganhar território não pode ser o objetivo central do combate. A principal tarefa é sempre derrotar as forças do adversário e eliminar sua capacidade e vontade de continuar lutando. Em 2023 e 2024, o exército russo falhou em realizar essa tarefa. Se a Ucrânia continuar lutando, e o Ocidente continuar a dar apoio, o exército russo também não conseguirá cumprir sua principal tarefa de combate em 2025. Ao mesmo tempo, as crescentes perdas humanas e materiais tornarão a deterioração contínua do exército russo irreversível. | A A |

| A REFERÊNCIA |

Portal Membro desde 23/12/2021 Segmento: Notícias Premiações: Prêmio Portal do Ano 2023 |

A A | Uma pesquisa realizada pelo Allensbach Institute, a pedido do Partido Liberal Democrata (FDP) da Alemanha, revelou que jovens alemães que utilizam o TikTok como principal fonte de notícias tendem a ter opiniões mais simpáticas à Rússia e à China em comparação com aqueles que se informam por jornais ou emissoras de TV. Os resultados foram publicados ao final de 2024, com informações reproduzidas pela rede Deustche Welle (DW). O estudo ouviu cerca de duas mil pessoas e investigou visões sobre temas como a invasão da Ucrânia pela Rússia, a percepção de regimes autoritários e a pandemia de Covid-19. Os dados destacaram disparidades significativas nas opiniões entre usuários de plataformas sociais, especialmente o TikTok, e os consumidores de mídia tradicional. Apenas 28,1% dos usuários de TikTok concordaram plenamente com a afirmação de que a China é uma ditadura, contra 57% dos leitores de jornais e 56,5% dos telespectadores de emissoras públicas. Entre os jovens de 16 a 29 anos, esse índice subiu para 67%, mas ainda ficou abaixo da média dos meios tradicionais. Quando questionados sobre o apoio ocidental à Ucrânia, somente 13,6% dos usuários de TikTok consideraram fundamental, enquanto entre os leitores de jornais nacionais o índice foi de 40,2%. Para a afirmação de que a Rússia conduz uma guerra ilegal contra a Ucrânia, o apoio geral foi de 78%, caindo para 70% entre jovens de até 29 anos. A pandemia também foi tema da pesquisa. Cerca de 71% dos jovens disseram acreditar que as vacinas salvaram milhões de vidas, com os usuários de TikTok registrando um número similar, de 69%. “Os jovens são muito mais vulneráveis a informações e o TikTok desempenha um papel decisivo”, afirmou Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, vice-presidente da fundação que encomendou a pesquisa. “Não podemos permitir que desinformações chinesas e russas se espalhem em nosso meio.” A influência do TikTok no Ocidente tem sido alvo de intenso debate, especialmente por preocupações de segurança nacional. Nos Estados Unidos, a plataforma enfrentou restrições e poderá ser banida, com o novo presidente Donald Trump prometendo adiar temporariamente a proibição assim que assumir o cargo. Na Alemanha, o contexto é ainda mais sensível, com as eleições nacionais previstas para o próximo mês. O partido de extrema direita Alternativa para a Alemanha (AfD), que está em segundo lugar nas pesquisas, tem ganhado popularidade entre jovens, um público predominante no TikTok. Além de preocupações políticas, analistas alertam para o potencial uso da plataforma por Beijing para coleta de dados de usuários e pela Rússia para disseminação de desinformação com intenções geopolíticas. | A A |

| A REFERÊNCIA |

Portal Membro desde 23/12/2021 Segmento: Notícias Premiações: Prêmio Portal do Ano 2023 |

A A | Dois navios de carga iranianos estão transportando mais de mil toneladas de perclorato de sódio, um químico essencial para a produção de propelentes sólidos de mísseis, de portos chineses para o Irã. A informação foi confirmada por autoridades de segurança de dois países ocidentais, que apontam a temida Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC, na sigla em inglês), instituição militar oficial da República Islâmica, como destinatária da carga. As informações são do Financial Times. As embarcações Golbon e Jairan, ambas de bandeira iraniana, devem completar a viagem sem escalas e chegar ao porto de Bandar Abbas, no sul do Irã. A carga, que inclui 56 contêineres, tem potencial para produzir 960 toneladas de perclorato de amônio, responsável por cerca de 70% do propelente sólido de mísseis. Segundo os oficiais, isso seria suficiente para abastecer 260 mísseis iranianos de médio alcance, como o Kheibar Shekan ou o Haj Qassem. O perclorato de amônio está sob controle do Regime de Controle de Tecnologia de Mísseis (MTCR, na sigla em inglês), que regula a proliferação de tecnologias relacionadas a armamentos balísticos. Apesar disso, as autoridades não conseguiram confirmar se o governo chinês tinha conhecimento do envio. MonitoramentoOs dados do rastreador Marine Traffic mostram que o Golbon zarpou na última terça-feira da ilha chinesa de Daishan, após dias atracado na região. O Jairan, por sua vez, está ancorado ao sul de Daishan e deve iniciar a viagem no início de fevereiro. Ambos os navios têm como destino o Irã e são de propriedade de entidades ligadas ao governo iraniano. As autoridades afirmam que os contêineres foram inicialmente carregados no porto de Taicang, próximo a Xangai, e que a viagem até o Golfo Pérsico deve durar cerca de três semanas. ReaçõesA situação reacendeu críticas contra a China por parte dos EUA e aliados, que acusam Beijing de apoiar regimes como o iraniano e o russo, muitas vezes à margem de sanções internacionais. Nos últimos anos, Washington aumentou a pressão sobre o país asiático para evitar o envio de materiais com uso militar tanto para o Irã quanto para a Rússia. A embaixada chinesa nos Estados Unidos afirmou desconhecer o caso e reiterou o compromisso de Beijing em buscar a paz no Oriente Médio, bem como soluções diplomáticas para a questão nuclear iraniana. O governo do Irã não comentou o assunto. Um histórico de cooperação militarDennis Wilder, ex-analista da CIA e especialista em China, apontou que a relação entre os dois países remonta a 1979, quando a China começou a fornecer armas ao Irã. Durante a guerra Irã-Iraque, nos anos 1980, Beijing vendeu mísseis antinavio “Silkworm” ao regime iraniano e, na década seguinte, passou a apoiar o programa de mísseis balísticos do país com tecnologia, peças e treinamento. Para Wilder, o apoio contínuo da China ao Irã reflete interesses estratégicos. Beijing se beneficia da compra de petróleo iraniano a preços reduzidos e de uma aliança contra o que ambos os países percebem como hegemonismo dos EUA. Enquanto isso, críticos do governo Biden alegam que as sanções contra o Irã e a pressão sobre a China não têm sido aplicadas de forma efetiva, permitindo que fluxos comerciais controversos continuem acontecendo. | A A |

| A REFERÊNCIA |

Portal Membro desde 23/12/2021 Segmento: Notícias Premiações: Prêmio Portal do Ano 2023 |

Comentários

Postar um comentário